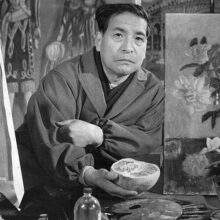

明朗な風景と温かなまなざし、親しみの画家の軌跡

鈴木信太郎(すずきしんたろう)は、明治から昭和、平成初期に至る長きにわたり、風景画を中心に温かく明朗な作品を描き続けた洋画家です。

黒田清輝に学び、二科会と一陽会で重鎮として活躍しつつも、派手さに走らず、日常と自然の美しさを誠実に描きました。

その作品は「穏やかでやさしい風景」として、多くの人に親しまれ、包装紙やカレンダーなどにも用いられるなど、生活に寄り添う芸術家としても知られています。

1895年、東京都八王子に生まれる。

1906年(11歳)で白馬会洋画研究所に入り、黒田清輝に師事。1913年、東京府立織染学校で図案(染色デザイン)を学ぶも、のちに油彩に専念。

1922年からは石井柏亭に私淑し、本格的な洋画家としての道を歩む。

1926年の第13回二科展で樗牛賞を受賞し、1936年に二科会の新会員となる。

しかし1955年には二科会を退会し、「一陽会」を結成。その中心人物として、より自由でのびやかな創作を続けた。

晩年に至るまで創作意欲は衰えず、1960年に日本芸術院賞、1969年に日本芸術院会員、1988年には文化功労者に選出される。

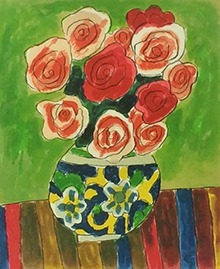

鈴木の絵は、何よりもまず「明るく、親しみやすい」と評される。

特に風景画において、自然や街並みに対する深い愛情をもって描かれており、絵の中にはやさしさと誠実な観察力が息づいている。

決して技巧を誇示せず、構図は平明ながらも奥行きを感じさせる。色調も柔らかく、どこか懐かしい空気を漂わせる。

中でも、長崎の「精霊流し図」などは、郷土色と静かな叙情を融合させた代表作として知られている。

《精霊流し図》

長崎の風習を穏やかに描いた作品。幻想と現実のあいだに揺れるような詩的情景が広がる。

《村道》《川辺》《春の景》

自然の静けさと人間の営みが交差する情景。色使いの優しさが魅力。

《窓辺の風景》《八王子の家並》

自身の原風景を描いた作品。ノスタルジックで家庭的な世界観が漂う。

●二科会・一陽会で重鎮として活躍、特に一陽会創設は画壇の流れを変える意義ある動き

●日本芸術院賞(1960年)、芸術院会員(1969年)、文化功労者(1988年)と三重の栄誉

●生活と芸術を繋げる画風で、一般層にも深く支持される稀有な存在

●カレンダーや包装紙などに採用されるなど、美術と日常の架け橋に

鈴木信太郎の作品は、穏やかな作風ゆえに幅広い層に支持される安定した市場評価を受けています。

●油彩風景画(30〜50号)150万~500万円

●小品(10号前後)50万〜150万円

●水彩・素描 20万〜80万円

●《精霊流し》モチーフや展覧会出品歴のあるものは希少性高

絵画の初心者・収集入門層からの人気もあり、近年は再評価の機運も高まっています。

鈴木信太郎は、ひたすら誠実に、静かに、人々のそばに寄り添うような絵を描き続けた画家でした。

風景、家並み、人々の営み、そのすべてに温かく明るいまなざしを注ぎ、「誰もが受け入れられる絵」の価値を実証しました。

その功績は、単なる作品の数や賞では語りきれず、“親しみの芸術”の本質を体現した人物として、今なお私たちの生活の中で生き続けています。