戦中から戦後へ、人物と装飾を描き続けた変化する写実の名手

従軍画から華麗な裸婦まで──多彩な筆致で昭和を駆け抜けた洋画家

宮本三郎(みやもとさぶろう)は、戦前から戦後を通じて日本洋画界に重厚な足跡を残した画家であり、描く対象や技法を柔軟に変化させながら、時代と共鳴した人物描写の名手として知られています。

繊細な素描力と画面構成の巧みさを武器に、従軍画、肖像画、華やかな裸婦像、装飾的な花々までを自在に描き分け、そのどれにも宮本ならではの品格と劇性が宿っています。

また、美術教育の分野でも多摩美術大学や金沢美術工芸大学で後進を育て、画家として、教育者として、そして記録者として、昭和の芸術史を支えた重要人物です。

1905年、石川県小松市松崎町に生まれる。川端画学校に学び、富永勝重・藤島武二に師事。さらに安井曾太郎からも指導を受け、基礎と構成力を徹底して磨き上げました。

1930年代より二科展を中心に活動し、雑誌の表紙や挿絵でも頭角を現します。

1935年に世田谷区奥沢にアトリエを構え、以後の画業の拠点とします。

1942年には従軍画家としてマレー半島やタイ、シンガポールなどに赴き、《山下、パーシバル両司令官会見図》で第2回帝国芸術院賞を受賞。戦争記録画の分野でも確かな仕事を残しました。

戦後は田村孝之介、熊谷守一らと第二紀会を設立し、人物画を中心に制作。

教育者としても金沢美術工芸大学・多摩美術大学で教鞭を執り、晩年は二紀会理事長として組織運営にも携わりました。

宮本の作品は、対象の魅力を最大限に引き出すための変化と実験に満ちています。

戦時中は従軍画家として、記録性と緊張感を湛えた作品を多く残し、戦後は一転して、女性像や裸婦像、花の静物画において豊潤な色彩と装飾性を追求しました。

とくに晩年に手がけた裸婦像や肖像画は、明るく豊かな色面とリズミカルな構図が特徴で、高峰秀子、雪村いづみら著名人の肖像画も制作。

「見られる存在」をどう美しく、印象深く描くかという視点において、宮本の作品は常に時代の顔を記録する鏡でもありました。

●《山下、パーシバル両司令官会見図》(1942)

従軍画家としての代表作。厳格な構図と緊張感に満ちた歴史的記録画。

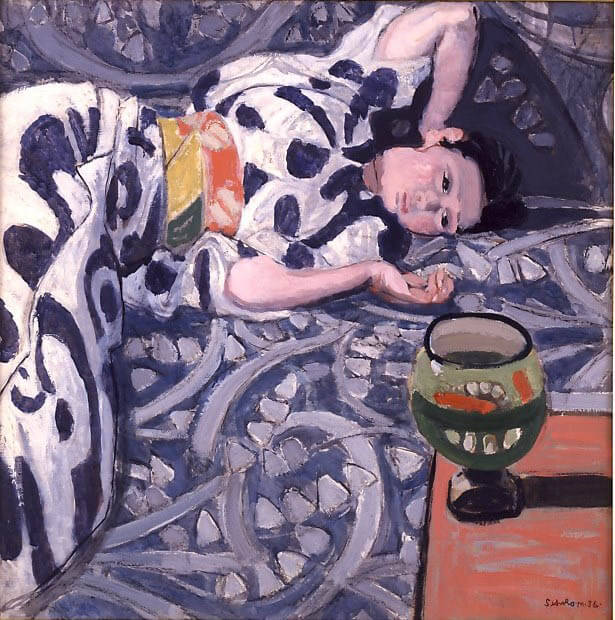

●《裸婦》《花と女》《赤い衣の女》

装飾的な色彩と線描で構成された晩年の人物画群。劇的でありながら優雅な佇まいを持つ。

●《高峰秀子像》《雪村いづみ像》

昭和のスターたちをモデルにした肖像画。宮本の社交性と描写力が光る肖像群。

宮本三郎の作品は、戦中の記録画から戦後の人物画まで幅広く評価対象となる稀有な画家です。

特に油彩の裸婦・肖像・花のシリーズは人気が高く、状態や来歴によっては500万〜2,500万円以上の評価も見られます。

また、戦争記録画や展覧会出品作、代表的肖像の下絵・スケッチなども学術的価値が高く、美術館や歴史資料館からの引き合いも多くなっています。

以下のような条件の作品が特に高評価となっています。

⚫︎戦中の記録画・戦後の代表的裸婦・肖像画(真筆・裏書あり)

⚫︎二紀会・第二紀会出品作/帝国芸術院賞受賞関連作

⚫︎著名人モデル作品(高峰秀子・雪村いづみなど)

⚫︎金沢・多摩美大に関する教育資料や下絵・習作など

⚫︎サイン・来歴明瞭・保存状態良好な大作油彩作品

宮本三郎を知ることは、絵画と時代の交差点に触れること

宮本三郎は、変わりゆく時代と共に絵のあり方を変えながら、それでも一貫して美と記録を追求し続けた画家でした。

歴史を描き、人を描き、花を描いたその筆跡には、昭和という時代の重みと、人間という存在への深いまなざしが宿っています。

写真で簡単査定/戦争画・裸婦・肖像・花まで対応