激情と詩が筆に宿った夭折の天才画家

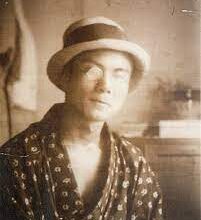

村山槐多(むらやまかいた)は、明治末から大正期にかけてわずか22年の生涯を駆け抜けた、詩人・作家でもあった洋画家です。

表現主義の先駆的作風、官能と憂鬱が入り混じる詩的世界、そして短命でありながら濃密な芸術活動。彼の存在は、ロマン主義・デカダンスの象徴として、日本近代美術に深い陰影を残しました。

絵画と詩が分かちがたく結びついたその表現は、まさに“燃え尽きるような青春の記録”であり、今もなお、夭折の芸術家として多くの支持を集め続けています。

●1896年、愛知県額田郡岡崎町(現・岡崎市)に生まれる(かつては横浜説もあり)。

●両親の縁は森鷗外の紹介とされ、名付けも鷗外によるものと伝わる。

●幼少期より京都に育ち、京都府立第一中学校に進学。学生時代から詩と絵に熱中し、回覧雑誌で作品発表。

●1914年(18歳)、上京。いとこの山本鼎の紹介で**小杉未醒(小杉放庵)**の門に入り、高村光太郎の工房にも出入り。

●第1回二科展に出品した《尿する裸僧》《自画像》などが話題となり、横山大観に作品を買い上げられるなど注目を集める。

●日本美術院研究会員となり、絵画と詩作を同時に展開。

●1918年、結核性肺炎を患い、さらに1919年、スペイン風邪により逝去。享年22歳。

村山槐多の作品は、内面の激しい感情と繊細な抒情が同居する、表現主義的な筆致と構成を持ち、官能性や死のイメージすらも含み込んだ魂の告白とも言うべき芸術でした。

●表現主義的な人物描写と内的衝動の発露

代表作《尿する裸僧》には、禁忌と暴力性、孤独と自我への問いが描かれている。

●詩と絵画の融合

絵画と並行して詩を創作し、《槐多の歌へる》など、詩画一体の世界観を確立。

●早熟な才能と荒々しい筆触

10代の頃からすでに完成された構成力と色彩感覚を持ち、風景や人物に独特の緊張感を湛えた。

●退廃美と青年の不安定な肉体性

当時のデカダンス思想とも響き合い、大正期の精神風土を鋭く映し出す存在となった。

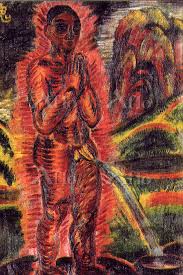

●《尿する裸僧》(1915年)

人間の本能・禁忌・宗教を交錯させた問題作。大胆な構図と赤褐色の筆致が衝撃を与える代表作。

●《自画像》《庭園の少女》

自らの内面をえぐるように描いた自画像、夢と現実のはざまに佇む少女など、幻想的な人物群像。

●《房州風景》(14歳頃)

風景写生にも非凡な構成感が見られ、早熟な画家としての片鱗が顕著に現れる。

村山槐多の作品は極めて少なく、現存作の多くは美術館所蔵。流通する作品は極めて希少で、展覧会図録や詩文資料も含めたコレクター需要が高い作家です。

●油彩作品:数千万円~億単位(流通稀)

●水彩・素描・画文資料:200万〜800万円前後(詩文付き・署名ありのものが高評価)

●美術館級作品が中心で、オークション出品時には高額落札の常連。

村山槐多は、絵と詩の双方で「生きること」「死ぬこと」「欲望と精神」を極限まで見つめた若き芸術家でした。

疾走するような創作と、病と向き合いながら自らの魂を削って生み出された表現の数々は、単なる夭折の才能というだけでなく、近代日本人の感情の深層に迫るものです。

静物も人物も風景も、そのすべてが、彼にとっては「自画像」であったのかもしれません。

夭折の天才画家、自画像・詩画資料などのご相談承ります。