静かな情熱と構築美 ― 重厚なる風景表現の先駆者

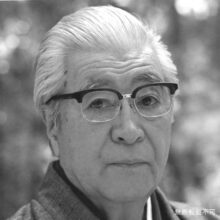

小山敬三(こやまけいぞう)は、大正から昭和にかけて日本の近代洋画界を支えた重鎮であり、フランス仕込みの油彩技術と日本的感性を融合させた独自の画風で知られる画家です。

浅間山連作や白鷺城シリーズを通じて、自然や建造物の静謐なる“存在感”を画面に定着させることに成功しました。

風景画や静物、人物像に至るまで、確かな構成力と寡黙な色彩美によって、見る者の心に深い余韻を残す作品群を残しました。

1897年、長野県小諸市に裕福な商家の家に生まれる。

父の反対で一度は慶應義塾大学理財学科に進学するが、芸術への情熱を捨てきれず中退。藤島武二に師事し、川端画学校で本格的に絵画を学びました。

1918年に仁科展で初入選し、画壇で頭角を現します。島崎藤村の勧めによりフランスへ渡り、アカデミー・コラロッシでシャルル・ゲランに師事。1922年、サロン・ドートンヌで《並木道の冬》が入選。1927年にはパリのバレンヌ画廊で個展を開催し高い評価を受けました。

1928年の帰国後は、茅ヶ崎・軽井沢・小諸を拠点に活動。1933年に二科会に入会し、1936年には一水会創設メンバーの一人として活躍しました。

小山の絵画は、西洋の油彩技法に支えられた構築性と、東洋的な静けさを備えた色調に特徴があります。

「寡黙な色彩」と評される重厚で澄んだ色面、緊密な構図、力強い輪郭線により、自然や建築に内在する永続性と詩情を引き出しました。

とりわけ、浅間山や白鷺城といったモチーフに向き合う際には、四季や光の移ろい、時間の静止感が見事に描き込まれています。

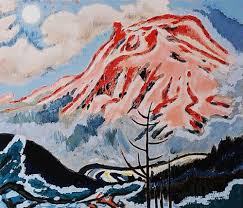

●《紅浅間》《浅間山黎明》

信州・軽井沢から仰ぎ見る浅間山を主題とした代表的連作。光の中に立ち上がる山の存在感が静かに迫る。

●《初夏の白鷺城》《白鷺城の残照》

世界遺産・姫路城をモチーフにした一連の作品群。白の表現に対する執着と構成力が際立つ。

●《ブルーズ・ド・ブルガリィ》

娘を描いた肖像画。繊細な筆致と抑制された色使いにより、内面の静けさと優しさを表現。

●1959年連作で日本芸術院賞を受賞

●1960年日本芸術院会員、日展理事

●1970年文化功労者

●1975年文化勲章受章

●晩年には小山敬三美術財団を設立、油彩教育と保存に尽力

国内外の評価ともに高く、晩年は文化人としても多方面で功績を残しました。

小山敬三の作品は、構成美・技術・画面の静けさが高く評価され、国内外のコレクターに根強い人気があります。

●油彩風景画(30〜50号)300万〜1,500万円

●白鷺城・浅間山連作などの大作 2,000万円〜3,000万円超

●小品・素描 80万〜300万円前後

状態や来歴、展覧会歴により価値が変動しますが、作品数が限られるため希少性は高いです。

小山敬三は、流行に流されることなく、ひたすら対象に向き合い、色彩と構図によって風景や建物の精神性を描いた画家です。

華美に走らず、感情を抑え、「見えるものの奥にある静けさ」を形にした画家として、今なお高く評価されています。

その筆致は、現代の喧騒の中に静かな時をもたらしてくれることでしょう。

浅間山・白鷺城シリーズ歓迎、真贋判定・美術館出品歴のある方優遇、小山敬三美術館所蔵作との照合可