阿蘇の田崎と称された、近代日本洋画の山岳詩人

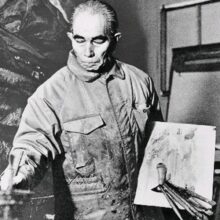

田崎廣助(たざき ひろすけ、1898年9月1日-1984年1月28日)は、福岡県八女郡北山村(現・八女市立花町)に生まれ、戦前・戦後を通じて日本洋画壇の第一線で活躍した洋画家です。阿蘇や富士など雄大な山岳風景を重厚かつ叙情的に描いたことで知られ、「阿蘇の田崎」の異名をとりました。

西洋画の確かな写実技法に、日本の自然観と精神性を融合させた作風で高く評価され、日本芸術院賞・文化勲章をはじめとする数々の栄誉を受け、洋画界の重鎮として長くその名を刻みました。

山を描き、心を描く。教師から画壇の巨星へ

1898年、福岡県八女郡北山村に生まれ、本名は田崎廣次(ひろじ)。福岡師範学校第二部を卒業後、小学校の図画教師として勤めながら画業を志します。坂本繁二郎や安井曽太郎の指導を受け、関西美術院でも研鑽を積みました。

1920年に上京し、本郷駒本小学校で教鞭を執りつつ制作を継続。1926年には二科展に初入選を果たし、1932年には渡仏。パリでの滞在中にはサロン・ドートンヌ賞を受賞し、帰国後は一水会創立に参加。一水会賞、佐分利賞などを受賞し、戦後は日展審査員、理事、顧問も歴任しました。

阿蘇、富士…山とともに生き、山に祈る

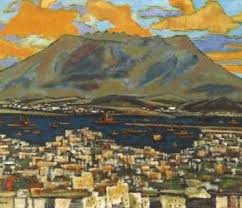

田崎の作品の主題は一貫して山です。阿蘇、富士、八ヶ岳、浅間山など日本各地の山岳を題材にし、その稜線や大気、光の移ろいを力強い筆致と重厚な色彩で表現しました。

山岳をただ風景として描くのではなく、精神の象徴として捉えるその画面には、仏教的な静けさと自然讃歌が共鳴します。

文化勲章、芸術院賞…国際的にも評価された山岳画家

●1961年:日本芸術院賞受賞

●1967年:日本芸術院会員に選出

●1974年:文化勲章受章、文化功労者にも選定

●ブラジル政府より複数の勲章授与(日伯美術交流による)

また、戦後には国際展出品や日伯現代美術展の主導など、国際文化交流にも力を注ぎました。

自然とともに、後世へ生き続ける筆跡

現在、長野県軽井沢には《田崎美術館》があり、また故郷八女市にも《田崎廣助美術館》が開館し、多くの作品が収蔵・展示されています。

代表作には《阿蘇山》《富士遠望》《雪の八ヶ岳》《赤富士》などがあり、国内外の美術館や公的機関にも収蔵されています。

田崎廣助は、洋画技法に日本人の自然観を融合させた“精神の山岳画家”でした。その画面には、風景を越えた祈りと畏敬の念が宿り、観る者の心を静かに打ちます。

「山を描くことは、生きること」

そう語りかけてくるような作品群は、今なお多くの人々に深い感動を与え続けています。