野性のマチエールで風景と人物を刻んだ厚塗りの詩人

朝井閑右衛門とは?重ねる絵肌とともに情念を描いた昭和の野人画家

朝井閑右衛門(あさいかんえもん)は、戦前戦後を通じて活動した日本の洋画家であり、重厚なマチエール(絵肌)と強い個性を持った厚塗りの油彩表現で、一貫して独自の画境を築いた異才です。

肖像画・風景・花・幻想的な連作――多様なテーマを扱いながらも、画面に共通して宿るのは、物質感を伴った色彩と、野性味を帯びた構成力。

一貫して展覧会活動を軸に作品を発表しながらも、画集や資料に恵まれず、記録に残らぬ孤高の画家として、その作品の全貌はいまだ明らかとは言えません。

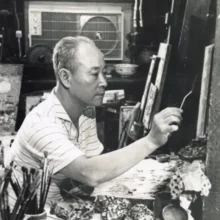

しかし、横須賀・田浦のアトリエで描かれた静かな作品群や、上海や広島での体験に影響を受けた戦中作品など、彼の絵は今なお「厚みの中にある詩情」として再評価が進んでいます。

1901年、大阪市南区恵美須町に生まれる。少年期を広島で過ごし、後に上京。

本郷洋画研究所で絵を学びながら、法政大学にも在籍していました。1926年、第13回二科展に《廃園に於いて》を出品し初入選。

1936年、文展に出品した大作《丘の上》が文部大臣賞を受賞し、画壇の注目を浴びます。

戦時中には上海へ渡り、戦後は神奈川県横須賀市田浦にアトリエを構え、約20年にわたって創作を続けました。

戦後も新樹会や日展などに出品を重ね、日展審査員を務めるなど画壇に深く関わりつつ、画集刊行や商業的な活動には距離を置いた姿勢を貫きました。

朝井の絵は、何よりも絵肌の厚さと色彩の重層感に特徴があります。

パレットナイフや筆を使って塗り重ねられた絵具は、物理的な存在感を持ち、モチーフに迫るというよりも「絵の中で生まれ変わる」ような力を持っています。

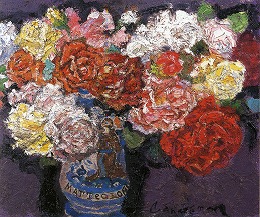

主題は人物・風景・花(とくにバラ)・電線や街角・祭りの情景など多彩。特に戦後、横須賀を題材とした幻想的な都市風景の連作では、幻想と現実が重なり合う独自の詩情を展開しました。

また、その強い筆致の背後には、少年期の記憶、上海での異国体験、戦後の静かな時間といった人生の厚みが反映されており、画面全体が時間の層となって堆積するような構成となっています。

●《丘の上》

1936年の文展出品作で文部大臣賞を受賞した代表作。風景の中に詩情と重量感を同居させた作品。

●《廃園に於いて》《田浦のバラ》《横須賀風景》

厚塗りの油彩で人物や静物、風景を捉えた連作。空気感と物質感が共存する独自の世界が広がる。

●《上海の記憶》《電線のある風景》《夜の街角》

幻想的な戦中体験や都市の情景を構成的に描いた作品群。抽象との接点も見える。

朝井閑右衛門の作品は、厚塗りの技術と重厚な構成力から、「日本的な存在感を持つフォーヴィスム」としての再評価が進んでいます。

また、晩年の作品群や、戦前の文展受賞作と同時期の油彩作品は、学術的にも注目され、展覧会出品歴のある作品は300万〜1,200万円級での取引もあります。

商業的流通には消極的であったため、市場流通数が非常に限られており、希少性が高いことも価値を支えています。

現在、以下のような条件を満たす朝井作品は特に高評価対象です。

⚫︎1920〜40年代の厚塗り油彩(人物・風景・花モチーフ)

⚫︎文展・日展・新樹会など出品歴ある作品/文部大臣賞受賞作系列

⚫︎横須賀・田浦時代の風景連作/幻想的構成の都市風景画

⚫︎画面に厚み・凹凸・マチエールが顕著なもの

⚫︎小品でも署名・来歴明確な真筆作品

朝井閑右衛門の絵を前にすると、それは“見る”というより、触れるという感覚に近い。

絵の肌に宿る時間の層、重ねられた記憶、物質としての絵画。

彼は静かに語る――「絵とは、自分の全体重を預ける場所だ」と。

ご自宅やご実家に朝井閑右衛門作品をご所蔵の方は、ぜひ専門家によるご査定をおすすめします。

写真で簡単査定/厚塗り油彩・風景・バラ作品など対応可