草屋根の古民家に美を見いだした民家の画家

戦後日本の風景に深く根を張った民家のドキュメンタリスト

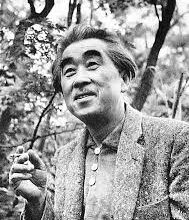

向井潤吉(むかいじゅんきち)は、大正から平成にかけて活躍した日本の洋画家であり、**40年以上にわたり日本各地の古民家を描き続けた民家の記録者です。

そのまなざしは単なる風景描写を超えて、日本の生活文化、民俗、記憶、そして風土のかたちを描きとめるものでした。

京都の宮大工の家に生まれ、伝統と構築への関心を幼少期から育んだ彼は、日本画から出発しながら、やがて油彩の世界に傾倒。

戦前・戦中・戦後を通じて、時代の変化に向き合いながら、変わらぬ“人の営みの風景”を描き続けました。

1901年、京都に生まれる。1914年に京都市立美術工芸学校予科に入学するも、日本画から油彩に興味を移し中退。

その後、関西美術院で学び、1919年には17歳にして二科展に初入選する早熟の才を見せます。

1927年にフランスへ渡り、ルーブル美術館で古典模写、アカデミー・ド・ラ・ショーミエールで素描研究を積むなど、基礎と観察に裏打ちされた構築力を身につけました。

帰国後の1930年には第17回二科展で樗牛賞を受賞。

戦時中は従軍画家として各地の戦場に赴き、戦争記録画を制作。戦後は行動美術協会を設立し、美術界再編にも貢献しました。

そして終戦直後に出会った図録の古民家に惹かれたことをきっかけに、以降の画業を「草屋根の民家」の取材と制作に捧げるようになります。

晩年には世田谷のアトリエが区立「向井潤吉アトリエ館」として公開され、彼の足跡と作品は今も多くの人に親しまれています。

向井の作品に通底するのは、構築へのまなざしと風景への敬意です。

フランス留学を経た緻密な素描力と、民家という人の歴史をテーマに選んだ視点が融合し、彼の作品はただの写生を超えた民族誌的な美術作品としての深みを持ちます。

草屋根の傾斜、土壁のひび、雨に濡れる石畳、小道に積もる落葉。

そのどれもが、画家にとっては「消えゆく日本の記憶」であり、描くことで保存するべきかたちだったのです。

色調は穏やかで柔らかく、構成は骨太。生活の痕跡が残る風景に、画家自身の精神性が静かにしみ込んでいます。

●《秋田の曲家》《出雲の古民家》《山陰の茅葺き》

東北から山陰まで、各地を歩いて描いた草屋根の古民家シリーズ。記録性と芸術性を併せ持つ代表作群。

●《戦地写生帖》《フィリピン従軍画》《上海の朝》

戦時中の従軍記録画。歴史的資料としても貴重。東京国立近代美術館などに収蔵。

●《弦巻アトリエ》《民家のある風景》

東京・世田谷の自宅まわりの風景や、再建アトリエを描いた晩年の作品群。

向井潤吉の作品は、単なる風景画ではなく、日本の民家文化というテーマ性の強い作品群として、近年再評価が進んでいます。

草屋根・茅葺き・土壁といったモチーフが明確な作品は、歴史資料としても価値が高く、500万〜1,200万円級での評価も見られます。

また、スケッチ・水彩・取材記録などの副資料や戦争記録画も研究機関や美術館での需要があり、学術資料としての重要性も認識されています。

以下のような条件を満たす作品が特に高く評価されています。

⚫︎1950年代以降の「民家シリーズ」の油彩作品(特に来歴・地名明示のもの)

⚫︎展覧会出品歴あり、アトリエ館や美術館所蔵作と類似構図の作品

⚫︎スケッチ・素描・民家取材メモなど付随資料

⚫︎戦争記録画(保存状態・所在明確なもの)

⚫︎サイン・裏書・制作年明記の真筆作品

向井潤吉の絵には、「守らなければならない風景」がある。

絵筆を通じて民家を記録し、伝統を未来へと届けようとした彼のまなざしは、まさに文化の画家と呼ぶにふさわしい存在です。

屋根のかたち、壁の呼吸、石の重み。

そのすべてが、彼の作品の中で静かに語り継がれています。

写真で簡単査定/草屋根の民家・戦争画・記録資料まで幅広く対応