土と砂の絵肌で風土を描いたマチエールの革新者

絵肌に刻まれた土と風の記憶、日本の風土に根差した異端の洋画家

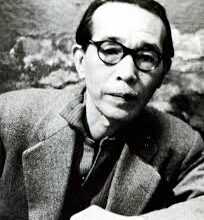

鳥海青児(ちょうかいせいじ)は、大正から昭和期にかけて活躍した日本の洋画家であり、土壁のような絵肌=マチエールを駆使して、日本の風土を新たな質感で描き出した異才です。

彼の作品は、パレットからではなく、大地から直接すくい上げたような色と質感に満ち、単なる写実や印象とは一線を画します。

砂を混ぜた絵具を盛り上げては削る独自の技法により、画面に重厚な時間と感覚が刻まれていきます。

それは絵というよりも“風土の断面”であり、日本の土、空気、記憶をキャンバスに封じ込める営みでした。

1902年、神奈川県平塚市に生まれる(本名:正夫)。中学時代から洋画に関心を抱き、関西大学在学中に春陽会へ作品を出品し注目されます。

1920年代末から1930年代にかけてヨーロッパを巡遊。特にスペインのゴヤ、オランダのレンブラントといった巨匠たちの作品から深い影響を受け、物質感と構成力への関心を強めて帰国します。

帰国後は春陽会会員として活動を続けますが、1943年に脱退し、独立美術協会へ移籍。以後、生涯にわたって同会を中心に制作・発表を続けました。

1955年に文部大臣賞、1959年に毎日美術賞を受賞し、1972年に70歳で逝去。一貫して質感表現と日本的モチーフを追求した孤高の画業を貫きました。

鳥海の作風を語る上で欠かせないのが、「マチエール」=絵肌の革新性です。

絵具に砂や異素材を混ぜて厚く塗り、さらに削ることで生まれるざらつきと陰影は、単なる装飾ではなく、土という物質と記憶そのもの。

彼は風景、静物、人物、建築、遺跡など多様なモチーフを扱いましたが、それらすべてに通底するのは、素材への意識と構成の簡潔さ。

構図は抽象的で、色彩は茶系・灰系を中心に渋く抑えられ、むしろ“描かれていない空間”の重みが絵に奥行きを与えています。

●《うづら》

鳥海の代表的モチーフ。砂を混ぜた厚塗りで輪郭を単純化しつつ、生命感を抑制された色で表現。

●《闘牛》

スペイン滞在経験を活かした作品。荒々しさと儀式性を併せ持ち、重厚な構成に緊張感が宿る。

●《ノートルダム》《古塔》《廃墟と樹》

建造物や遺跡を題材にしたシリーズ。時間の堆積と崩壊の美をマチエールで表現した作品群。

鳥海青児の作品は、一般的な風景画や人物画と異なり、物質性に根ざした独自の美術的言語として評価されています。

とくに戦後以降の代表作や受賞歴のある大作、特徴的なマチエールを持つ油彩は、800万〜2,000万円以上の高額で取引されることもあります。

また、絵肌の物質感から保管・保存状態が評価に直結するため、状態の良い真筆作品は非常に希少とされています。

以下のような条件を満たす作品が高評価対象となります。

⚫︎1950年代〜1970年代の代表作(《うづら》《闘牛》《ノートルダム》等)

⚫︎絵肌のマチエールが明確に確認できる保存状態良好な油彩作品

⚫︎展覧会出品歴あり(独立展・文展・毎日美術展等)

⚫︎サイン・裏書・タイトル明記があり、来歴が確かな真筆作品

⚫︎スケッチや小品でも、質感・主題の明確なものは市場評価あり

鳥海青児の作品は、見るというより触れる絵画です。

そのざらつきの中に、風が吹き、土が乾き、時間が堆積している。

彼の描いたのは風景ではなく、“風土”そのものであり、日本という場所の記憶と質感を、一枚の絵のなかに留めようとした試みでした。

写真で簡単査定/マチエール作品・代表モチーフ・独立展出品作も対応