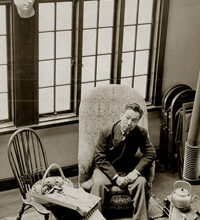

精緻な写実にナイフの躍動を刻んだ風景詩人

刑部人(おさかべじん)は、昭和の日本洋画界を代表する画家の一人であり、写実主義の確固たる探究者として、独自の風景表現を築き上げた存在です。川端画学校・東京美術学校で基礎を学び、帝展・日展で高く評価された後、ペインティングナイフを用いた重厚で躍動感のある技法によって、戦後日本の風景画に新たな地平を開きました。

その筆は、渓流や野辺の木々、四季のうつろいを深い観察眼とともに描き、自然の息づかいを絵画として定着させています。

1906年、栃木県下都賀郡家中村(現・栃木市)に生まれ、幼少より絵画に親しみました。

1922年、川端画学校で川端龍子に日本画を学んだ後、東京美術学校西洋画科(現・東京藝術大学)に進学し、和田英作に師事します。

1928年、第9回帝展に初入選。1929年に卒業後は、帝展・新文展に継続的に出品。戦後は日展の創設とともに活動の中心を移し、第1回・第4回日展で特選を受賞。日展会員や新世紀美術協会の委員も歴任しました。

刑部の画風は、初期はアカデミックな写実表現に立脚していましたが、ヨーロッパ美術の変遷と自らの画業との間に葛藤も抱えました。やがて写生旅行を共にした金山平三との交流を通して、自然との直接対話を重視した風景表現へと大きく進化していきます。

最大の特徴は、絵具を厚く盛り上げ、ペインティングナイフで大胆に塗り込む表現。これは写実の枠を越えて、自然の律動や空気の振動をも感じさせる視覚詩ともいえる描写に結実しています。

とりわけ晩年にかけて描かれた渓流や山村、雪景などの作品は、静と動の緊張感を湛えた優れた風景画として今も評価が高まっています。

刑部の作品は、技術の高さと独自性ゆえに美術館・画廊コレクションの対象となることが多く、一般市場には数が多く出回りません。しかし、その分希少性が高く、特にナイフ技法が際立った風景画や、大型の油彩作品は数百万円から1,000万円前後での評価を得るケースもあります。

色彩の厚みと絵肌のマチエールがしっかり残っている作品ほど評価が高く、また個展出品歴や日展関係の受賞歴が付属している作品は、特に収集家からの注目を集めています。

●《渓流》

ナイフによる鋭い筆致と厚塗りによって、流れの動きと透明感を同時に描いた代表的風景画。

●《冬の山村》

雪に包まれた家並みと淡い光の対比が美しく、晩年の完成された色調感が際立つ。

●《那須の晩秋》

故郷をモチーフに、紅葉と落葉の静かな時間を映した叙情的傑作。

これらの作品は、日展関連施設や各地の地方美術館、個人コレクションにも広く収蔵されています。

刑部人の筆は、精緻であって奔放。自然を忠実に写しながらも、そこに人間の感情や体温を織り込んでいます。伝統的写実に根差しながらも革新的な技法を探究し続けた彼の姿勢は、今の時代にも多くの示唆を与えてくれるものです。

その厚みのある絵肌に、時代を超えた静かな躍動を感じてみてください。