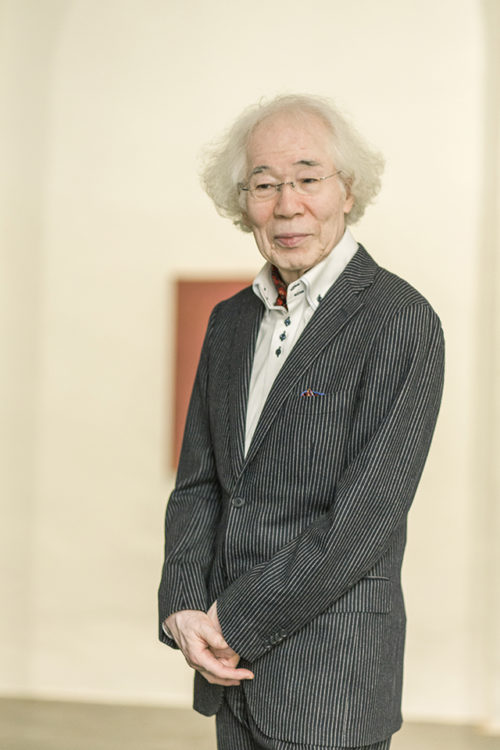

前川強(まえかわ・つよし)は、戦後日本の前衛芸術を牽引した「具体美術協会」の第二世代を代表する作家の一人です。

粗く織られた麻布「ドンゴロス」に“ひだ”を刻み、そこに色彩を纏わせるという独創的な技法によって、絵画という枠組みを素材と構造の両面から問い直しました。

1959年、吉原治良に師事し、同年の具体美術展で鮮烈なデビューを果たすと、間もなく会員に推挙。

松谷武判・向井修二とともに「3M」と称され、具体第二世代の旗手として存在感を放ちました。

具体解散後もその精神を受け継ぎ、縫製や構築的構成へと表現を発展。80年代には公募展での大賞受賞など、高い評価を得ます。

近年では再び初期素材「ドンゴロス」に立ち返り、野性味と造形美が共存する新たな絵画空間を探求し続けています。

1936年、大阪府に生まれる。

1955年、大阪市立工芸高等学校図案科を卒業。

1959年、吉原治良に師事し、具体美術展に初出展。

1963年、具体美術協会会員となり、グタイピナコテカにて初個展を開催。

1966年、松谷武判・向井修二との3人展(通称「3M展」)を開催。

1972年、具体美術協会解散以降は、リネン素材や縫製技法を用いた作品へと移行し、より建築的な構成美へと展開。

1980年代、公募展にて大賞を受賞し、現代美術作家として国内外で注目を集める。

1990年代〜2000年代にかけて、素材への回帰と新構成を融合させた作品を精力的に発表。

2020年代現在も、絵画の原点と未来を見据えた実験的な創作活動を継続中。

前川の作品は、素材との対話と構造への意識に貫かれています。

粗野な布地に“触れ、刻み、縫う”という身体的な行為を通じて、絵画を空間に開くことを試みてきました。

● 初期:具体精神の体現者として

麻袋素材の物質性を活かしながら、折りやしわを画面に取り込み、絵画に彫刻的要素を加える実験を展開。

具体展ではその物質的独創性が高く評価され、戦後前衛美術の潮流の中でも異彩を放つ存在となる。

● 中期:構築的抽象表現への深化

1970年代以降、布素材を縫い合わせるという方法論に移行。

リネンやミシンによる縫製が生む細密な構造は、素材の繊維質と手業のリズムを可視化する。

幾何学的構成やレイヤーによる奥行きも、建築的な思考と結びついている。

● 現在:再び素材へと立ち返る探求

近年は再び「ドンゴロス」に回帰し、かつての粗野な素材に洗練された構成感を融合。

抽象と具象のあわい、野生と秩序の交錯点に立ち、静かな緊張感を湛える絵画空間を提示している。

●1950年代末〜60年代初頭

具体美術展やグタイピナコテカでの発表を通じ、ドンゴロスを使った初期実験作品を展開。

粗布の立体性と色彩のコントラストを活かした造形は、戦後美術における“物質との対話”を象徴する。

●1970〜80年代

布の縫製による作品に大きく舵を切り、構造性と手作業性の両立を探る。

リネンを細かく縫い合わせた画面は、視覚的静謐さと緊密な構成力で高い評価を得る。

この時期に多数の受賞歴を重ね、評価を国内で確立。

●1990年代〜2000年代

素材の再構成と抽象性の融合を軸に、布の質感・縫製・構図の多層性を深めた作品群を発表。

展覧会やアートフェアなどを通じ、空間インスタレーション的な展開にも意識が向かう。

●2010年代以降

初期のドンゴロス技法に再び取り組み、抽象と構成美が交錯する洗練された作品を制作。

“素材と絵画の新たな関係”を問い直す表現として、国内外で再注目されている。

前川強の創作は、単なる絵画技法の変遷にとどまらず、絵画という表現の根源に迫る試みでもあります。

素材と身体の関係性、構造と感性の交差点に立ち、つねに「絵を描く」という行為の更新を続けてきました。

描かれるのではなく“現れる”画面。縫われることで“存在する”空間。

それは前川の手を通じて、静かに、しかし確かな強度をもって、私たちに問いかけてきます。

素材と構成の画家/具体・戦後美術作品のご相談承ります。