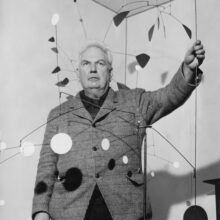

動く彫刻で20世紀彫刻の常識を変えたキネティック・アートの巨匠

アレクサンダー・カルダー(Alexander Calder, 1898–1976)は、アメリカ出身の現代美術家で、動く彫刻「モビール」の発明者として美術史に名を刻んだ革新者です。絵画や彫刻の静的な枠組みを超え、風や空気の流れに反応して形を変える彫刻を創造。彼の作品は、赤・青・黄・黒・白といった原色のプレートと軽やかな金属棒で構成され、絶妙なバランス感覚とリズムを持って空間に漂います。また、動かない抽象彫刻「スタビル」や、公共空間を彩る巨大パブリックアート、ジュエリーや飛行機の塗装デザインなど、多様な分野で創作を展開しました。

1898年、アメリカ・ペンシルベニア州ロートンに彫刻家の家系に生まれました。当初は機械工学を学び、技師として働きましたが、1923年に芸術家を志してニューヨークのアート・スチューデンツ・リーグで学びました。1926年に渡仏し、パリで針金による彫刻や、自作人形を用いたパフォーマンス《カルダーのサーカス》を上演しました。モンドリアンのアトリエ訪問を契機に抽象芸術へ転向し、1931年にマルセル・デュシャンの命名で「モビール」の制作を開始しました。

1930年代後半から公共空間のための大型作品を手がけ、1937年パリ万博スペイン館に《水銀の泉》を展示しました。第二次世界大戦期は金属不足の中で木材を用いた《星座》シリーズを制作しました。戦後は国際的評価が高まり、1950年代以降、ユネスコ本部《渦巻》、ミシガン州《ラ・グランド・ヴィテス》、シカゴ《フラミンゴ》などモニュメンタルな作品を世界各地に設置しました。1970年代には航空機の外装ペイントなどデザイン領域にも進出しました。1976年ホイットニー美術館での大回顧展開催直後に死去しました。

⚫︎動きとバランスの彫刻言語(1930年代)

機械仕掛けから自然の空気の流れによる動きへと進化したモビールは、見るたびに異なる表情を見せる彫刻の新形態でした。形状は単純化され、色彩は原色を基調としつつも、構造の軽やかさと動きの偶然性が生み出す有機的な美が特徴です。

⚫︎スタビルとパブリックアート(1940–70年代)

動かない彫刻「スタビル」は、巨大な金属板による空間構成で、都市景観や公共広場に強い存在感を与えます。《ラ・グランド・ヴィテス》《フラミンゴ》《赤い太陽》などはその代表例。風洞実験を伴う綿密な設計プロセスで制作されました。

⚫︎総合的デザイン活動(晩年)

ジュエリー、タペストリー、航空機塗装など、工業デザインやクラフト領域にも進出し、モビール的な軽やかさと色彩感覚を小スケールの作品にも適用しました。

⚫︎ 1930年代(モビール創成期)

代表作:《羽》《Cone d’ebene》《ロブスターの罠と魚の尾》

市場評価:初期モビールは美術館収蔵が多く、オークション市場で極めて希少かつ高額。

⚫︎1950–70年代(パブリックアート期)

代表作:《ラ・グランド・ヴィテス》《フラミンゴ》《赤い太陽》

市場評価:公共設置用のマケットや中型作品も高評価。特に直筆サイン入りの小型彫刻やモビールは国際的な需要が高い。

現代アート市場では「動き」を取り入れた先駆的彫刻としての評価が一層高まり、パブリックアートやデザインの文脈でも再評価が進行中です。環境との対話や偶然性を作品に取り込むカルダーのアプローチは、サステナブルデザインやインタラクティブアートの潮流とも共鳴し、世界各地で回顧展や新設置が続いています。

「空と風を彫刻した男」カルダーの作品は、都市空間と観客の視線を軽やかに変化させ続ける、永遠のモダニズムの象徴なのです。

アレクサンダー・カルダー作品の売却をお考えの方は、アートビリオンの無料査定をご利用ください。