いま再評価が進む“明治〜昭和初期の誠実な写実家

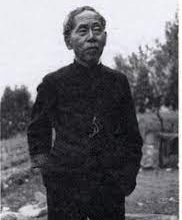

矢崎千代二(やざき ちよじ)は、明治・大正・昭和初期に活躍した日本洋画界の静かな巨匠です。

西洋画の写実技法を基礎としながら、構成力と感情を抑制した静謐な画面を特徴とし、とくに風景画・肖像画において確かな足跡を残しました。

教育者としても長年にわたり美術教育に従事し、多くの後進を育成。派手さはないものの、“堅実な洋画”の体現者として近年再評価が進んでいます。

1872年、東京・神田に生まれた矢崎千代二は、若くして洋画に目覚め、黒田清輝や久米桂一郎の指導を受けながら東京美術学校(現・東京藝術大学)に学びました。

卒業後は同校で長年教鞭を執り、後進の指導に尽力。写実的な油彩作品を中心に制作しつつ、教育と制作を両立させた“実直な洋画家”として知られました。

帝展などの公募展でも審査員を務めるなど、画壇での影響力も高く、洋画界における信頼と尊敬を集めた存在です。

矢崎の作風は、重厚な写実と落ち着いた構成を基調とし、明暗のバランスや色彩の調和に優れています。

肖像画では被写体の内面性を捉える冷静な観察眼が光り、風景画においては自然の空気感を丁寧に描写し、抒情と構築のバランスを巧みにとっています。

また、教育者としての経験が作品にも反映されており、形と空間の構造理解に裏打ちされた堅実な画面が特徴です。観る者に静かな余韻と信頼感を与える作風といえるでしょう。

●《自画像》

静謐かつ端正な描写による自画像で、画家としての内省と誠実さがにじみ出た代表作。堅牢な構成と深いまなざしが印象的。

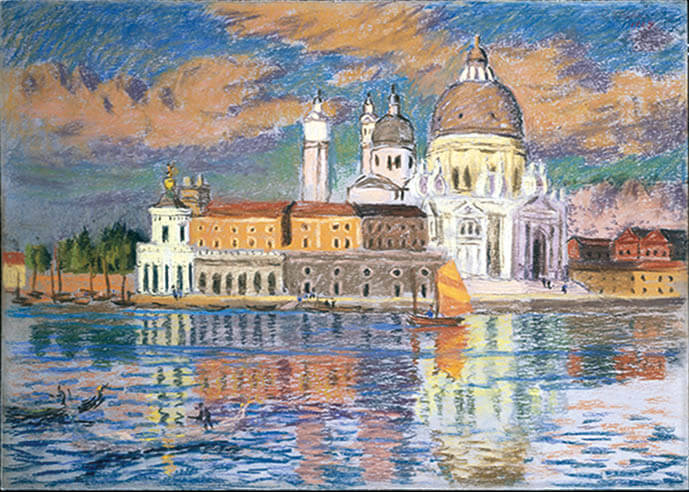

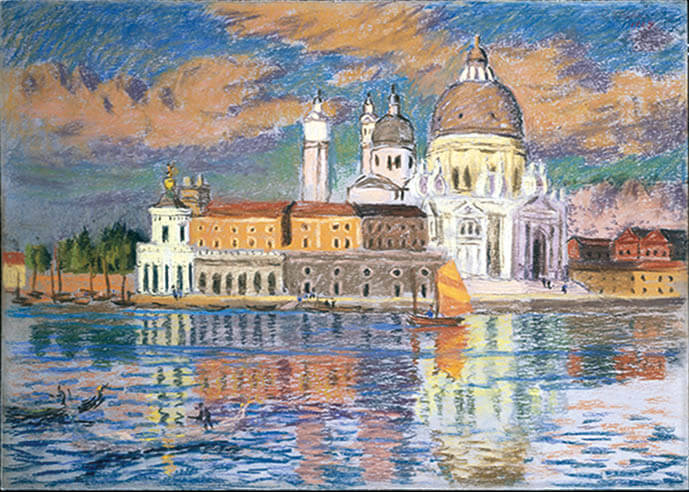

●《風景(初夏の丘)》

明るさを抑えた中間色で構成された風景画。空気感と遠近の取り方において高度な技術が見られる一枚で、詩情と構成美が融合している。

●《肖像(男子坐像)》

官公庁や大学関係の肖像画も多数手がけた矢崎。正確な写実と穏やかな存在感が共存する、戦前肖像画の代表的作例。

矢崎千代二の作品は、長らく教育者としての側面が強調されてきたため市場での出品は少なく、知る人ぞ知る存在でした。

しかし近年は近代洋画黎明期の重要人物として注目されつつあり、油彩作品の市場価値も安定して上昇傾向にあります。

とくに真筆の風景画や肖像画、学生時代のスケッチや教育資料なども研究価値が高く、コレクターや研究機関からの引き合いが強まっています。

現在、市場で評価が高いのは以下のような作品です。

⚫︎油彩による真筆の肖像画・風景画(明治後期~昭和初期)

⚫︎東京美術学校在籍・教授時代の資料・スケッチ

⚫︎帝展出品歴のある作品/署名・裏書・来歴が明確なもの

⚫︎落ち着いた構成と色調で「矢崎らしさ」が出ている作品

⚫︎保存状態の良い作品は美術館級の評価もあり、今後さらなる評価の伸びが期待されます。

矢崎千代二の絵は、観る者を圧倒するような劇的さこそありませんが、確かな技術と深い観察力に裏打ちされた“信頼できる絵”です。

それは近代洋画の成立を内側から支えた静かな柱であり、日本美術史において欠かせない存在です。

誠実に描かれたその画面は、今も私たちに“見る”という行為の原点を静かに思い出させてくれます。

ご自宅に矢崎作品や関連資料がございましたら、専門家による丁寧な査定をご検討ください。

写真を送るだけ・匿名OK・静謐な写実作品専門査定