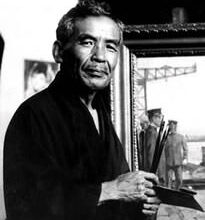

いま再評価が進むアカデミズムの体現者

和田英作(わだ えいさく)は、明治・大正・昭和を通じて日本近代洋画を支えた洋画家・教育者であり、制度的基盤と写実的表現の両面から、日本洋画界の発展に多大な貢献を果たしました。

白馬会や東京美術学校、そして帝国美術院・日展といった主要組織の中枢で活躍し、文化勲章をはじめとする数々の栄誉を受けながらも、画家としての誠実さと教育者としての厳格さを貫きました。

その筆は、伝統と構築を重視した静かな重厚さに満ち、日本近代洋画の“規範”を今に伝えています。

1874年、鹿児島県垂水市に生まれ、幼少期に東京へ移住。明治学院で学びながら、上杉熊松、曽山幸彦、原田直次郎といった明治初期の洋画家に学び、早くから西洋画への志を深めていきました。

1894年、黒田清輝と久米桂一郎が主宰する天真道場に入門。外光派の影響を受けながらも、構築的な写実表現へと傾倒していきます。

1896年、白馬会創設に参加し、同年には東京美術学校の助教授に就任するも、自ら学生としての学びを選び直し編入。在学中の卒業制《渡頭の夕暮》で高い評価を得ました。

1900年にはフランスに留学し、ラファエル・コランに師事。浅井忠らとともにグレー村で油彩表現を探求しました。

1903年の帰国後は東京美術学校教授に就任。1932年には校長に昇格し、戦前日本の洋画教育制度を内側から支え続けました。

和田の絵画は、精密な描写力と安定感のある画面構成に支えられた正統派の写実表現が特徴です。

油彩の扱いは繊細でありながら堅実であり、人物・風景・静物のいずれにおいても緊張感と秩序を備えています。

とりわけ人物画・肖像画においては、国家的・制度的な記録画としての側面も担っており、福澤諭吉など著名人の公式肖像画を数多く残しました。

また、晩年の富士山や三保松原を描いた風景作品には、写実の枠を超えた精神性が滲み出ています。

●《渡頭の夕暮》

東京美術学校の卒業制作にして、初期の代表作。薄明の川辺に立つ人物たちの構成が見事で、写実と叙情が交錯する。

●《思郷》《こだま》

穏やかな情感と技術的精緻さが調和した中期の代表作群。構図のバランスと色調の落ち着きに、作家の本領が見られる。

●《福澤諭吉肖像》《明治天皇肖像》

教育機関や官庁からの依頼による公式肖像画。写実性と威厳が両立された“日本肖像画の模範”。

和田英作の作品は、美術館・大学・公共施設などの収蔵品として扱われることが多く、流通数は限定的ですが、その分希少性と制度的価値により高額での評価がつく傾向にあります。

特に署名・裏書のある真筆の油彩肖像画は、歴史資料としても重視され、作品規模や来歴に応じて1,000万円〜5,000万円を超える評価もあります。

また、スケッチ・素描・教育資料なども学術的価値が高く、美術学校関連機関などからの収蔵ニーズも高まっています。

現在、以下のような条件を満たす和田作品が高く評価されています。

⚫︎明治末〜昭和初期の油彩人物画・肖像画(真筆・来歴明確)

⚫︎美術館・大学などからの委嘱作品・展覧会出品歴のあるもの

⚫︎天真道場・グレー村時代の写生・研究資料

⚫︎帝展・文展関係の記録画や草稿類

⚫︎肖像画以外にも、三保松原などの風景作品は近年注目度が高く、文化勲章受章者としての資料的価値も増しています。

和田英作の筆は、派手ではありません。

しかしそこには、“描くことの厳格さ”と“育てることの責任”が込められていました。彼の絵は、国家と制度、そして個の誠実なまなざしを繋ぐものであり、美術教育の背骨を支え続けた人物です。

今、静かに再評価が進む和田作品を通じて、「近代洋画の根幹」が見えてくるかもしれません。

ご自宅やご実家に和田英作作品をご所蔵の方は、専門家による鑑定をぜひご検討ください。

写真で簡単査定/人物・風景・歴史資料すべて対応可能