いま再評価が進む写生と詩情の表現者

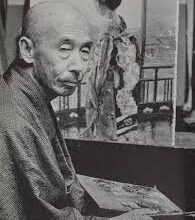

中澤弘光(なかざわ ひろみつ)は、明治・大正・昭和を通じて活躍した日本近代洋画の重要作家であり、外光派の表現を基礎に、詩情と耽美性を兼ね備えた独自の画風を築きました。

東京美術学校で黒田清輝に学び、白馬会・光風会・日本水彩画会など数々の団体創設にも関わり、美術界の形成と育成に大きく貢献しました。

また、挿絵・装幀・紀行写生などにも精力的に取り組み、“描くことのすべて”を生涯にわたり実践した多才な表現者です。

1874年、東京・芝に旧佐土原藩士の家に生まれ、幼少期に両親を亡くしながらも、曽山幸彦・堀江正章らの画塾にて西洋画の基礎を学びました。

1896年、東京美術学校西洋画科に入学し、黒田清輝に師事。在学中より白馬会の創立に参加し、卒業後はパリ万国博覧会にも作品を出品しました。

1907年には文展(文部省美術展覧会)第1回展から連続出品し、受賞を重ね、のちには帝展審査員、帝国美術院会員、帝室技芸員、日本芸術院会員などの要職を歴任。

1957年には文化功労者に選出されました。90年の生涯を通じて、日本洋画の基盤と多様性の確立に尽力しました。

中澤の作風は、外光派の理念に基づきつつ、明るい自然光を主題に取り込み、穏やかで叙情的な画面を展開する点にあります。

風景画を中心に、人物・静物・旅行スケッチなど幅広いジャンルに取り組み、いずれも“静かに語る光”が作品に満ちています。

また、詩人・与謝野晶子の著作装幀や雑誌口絵、紀行文の挿画などにも早くから関わり、美術と生活文化を橋渡しする存在でもありました。旅先での写生・記録はそのまま作品となり、昭和にいたるまで描き続けました。

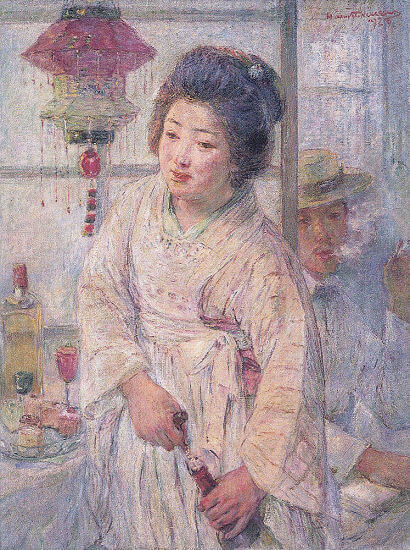

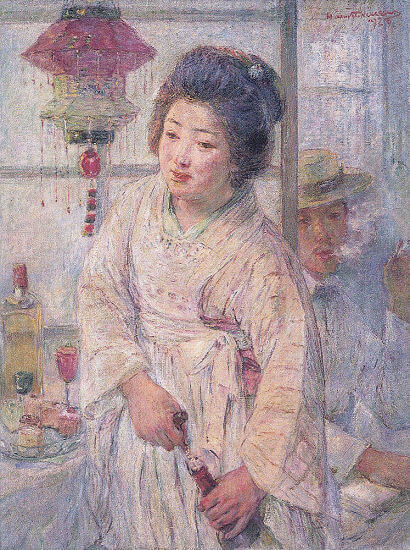

●《おもいで》

柔らかな光に包まれた人物像。色彩と構図が整い、内省的で詩的な空気感にあふれる代表作。

●《かきつばた》《鵜の森》

湿潤な空気と水辺の光をとらえた名作群。日本の自然と洋画技法が交錯する画面構成が特徴。

●『日本名勝写生紀行』・『西国三十三所巡礼画巻』

旅を通じて記録された風景画集。風土への共感と筆の軽やかさが同居する名品。

中澤弘光の作品は、文展・帝展受賞歴のある画壇主流作家としての評価に加え、水彩・挿絵・旅のスケッチなど多彩な表現を残した点で資料価値が高く、今あらためて市場・美術館から注目されています。

とくに人物風景や旅先での写生など、構成と詩情が両立した作品は希少性もあり、状態が良ければ500万〜2,000万円以上の価格帯で取引される例もあります。

また、装幀原画・口絵・画文集などは出版美術の観点からも評価されつつあり、近年は書籍美術の専門収蔵館からの引き合いも見られます。

現在、市場で評価が高い中澤作品には以下のような特徴があります。

⚫︎明治〜昭和初期の油彩・水彩風景画・人物画

⚫︎装幀・雑誌・文芸誌(与謝野晶子関連など)の原画

⚫︎旅行記・紀行スケッチ(『名勝写生紀行』『西国巡礼』)原本・写生帳

⚫︎展覧会出品歴あり、由緒ある額装・裏書付きの真筆作品

⚫︎旅先での写生画などにも市場的価値が見出されつつあり、今後さらなる評価の上昇が期待されています。

中澤弘光の作品は、自然光と対話しながら描かれた日本各地の風景、そして生活に寄り添う静謐な人物像によって、見る者の心に優しく語りかけます。

描くこととは、旅すること──そう思わせるほど、彼の絵筆は土地と光と詩情に満ちています。

ご自宅やご実家に中澤弘光の油彩、水彩、装幀原画などをご所蔵の方は、専門的な鑑定・評価をご検討ください。

旅と光の洋画家/風景・人物・装幀画のご相談歓迎