いま再評価が進む関西洋画の開拓者

赤松麟作(あかまつ りんさく)は、明治〜昭和初期にかけて活躍した洋画家・教育者であり、大阪を拠点に関西洋画界の発展に大きく寄与した人物です。

フランス印象派の影響を受けながらも、確かな描写力と構成力に基づいた人物画・風景画を描き、「人物の赤松」とも称されました。

その作風は抒情と構築の融合に優れ、また教育者・挿絵画家としても知られ、佐伯祐三ら多くの後進を育てました。今日では、関西近代洋画の原点として再び注目されています。

1878年、岡山県津山市に生まれ、5歳で大阪へ移住。幼少期から絵に親しみ、山内愚僊に油彩画の手ほどきを受けます。

1897年には東京美術学校西洋画科に入学し、黒田清輝・久米桂一郎らに師事。卒業後は大阪に戻り、写実表現を基盤とした洋画家として頭角を現しました。

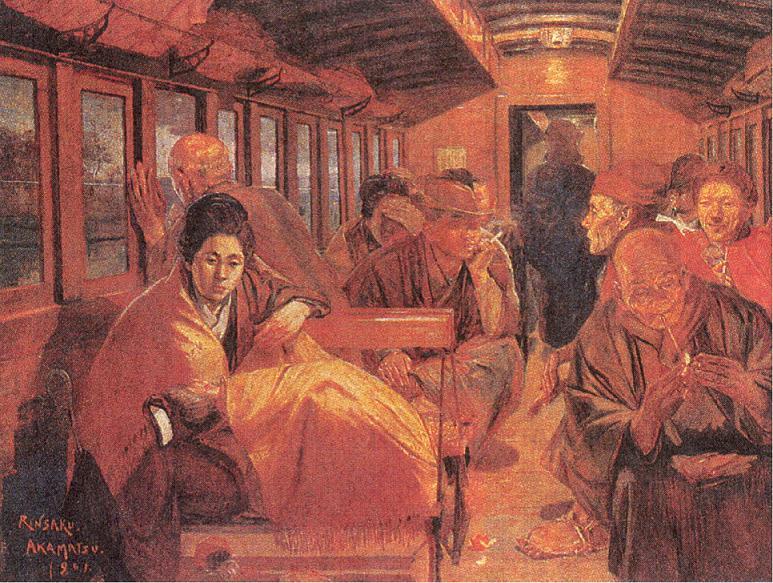

1901年には代表作《夜汽車》で第6回白馬会展の白馬会賞を受賞。以降、新聞挿絵画家としても活動しつつ、1908年に「赤松洋画塾」、1926年に「赤松洋画研究所」を開設し、関西画壇の育成に尽力します。

戦後は大阪市立美術館付属研究所で教鞭を執り、教育者としての影響も絶大でした。

赤松の絵画は、フランス印象派(外光派)の明るい色彩や自然光の表現を取り入れながらも、造形感・構図において堅実さを保ち、特に人物画において優れた表現力を発揮しました。

女性像や子ども、労働者など市井の人々を親密なまなざしで描き、柔らかな筆致と色彩で“静かな情感”を画面に漂わせます。

また、風景や花鳥画にも意欲的に取り組み、「描く対象への敬意と観察」が全作品に共通する魅力となっています。

●《夜汽車》(1901)

白馬会賞を受賞した出世作。夜の停車場にたたずむ人物のシルエットと蒸気の光が印象的。写実と抒情が融合した代表作。

●《孔雀》

優美な孔雀の姿を、装飾性と写実性を両立させて描いた異色作。静けさの中に品格が漂う。

●《雨後(芦ノ湖)》

雨上がりの湖畔風景を描いた清澄な風景画。空気感と湿度の表現に、外光派のエッセンスが表れている。

赤松麟作の作品は、関西近代洋画の重要作家として近年再評価が進み、特に白馬会期〜大正期の油彩作品にはコレクターからの関心が高まっています。

人物画や展覧会出品作は市場でも比較的安定した需要があり、保存状態の良い真筆油彩は数百万円〜2,000万円以上の価格がつくケースもあります。

また、新聞挿絵・素描・スケッチ類も資料価値が高く、教育史や大阪画壇研究の文脈で注目されています。

市場で評価の高い赤松作品の特徴は以下のとおりです。

⚫︎明治末〜大正期の油彩人物画(特に女性像・労働者像)

⚫︎白馬会展・官展等の出品歴がある作品

⚫︎由緒ある額装・裏書・署名が確認できる真筆作品

⚫︎挿絵原画・デッサン帳・研究資料など関係資料一式

⚫︎関西の近代美術コレクターや教育史研究者からの評価も高く、美術館による収蔵対象となることもあります。

赤松麟作の絵画には、「見ることの誠実さ」と「描くことの温かさ」が息づいています。

人物画に注がれるまなざしは、社会や時代を超えて私たちの感性にそっと語りかけてくるものがあります。

関西近代美術の基礎を築き、描写と教育の両面で美術界に貢献したその軌跡は、今なお静かに輝き続けています。

ご自宅に赤松作品をご所蔵の方は、専門家による丁寧な査定をぜひご検討ください。

人物画・関西画壇・真筆作品歓迎/写真を送るだけ・匿名OK