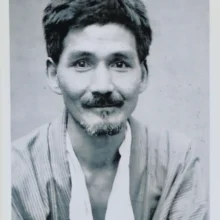

熊谷守一(くまがい もりかず)は、明治・大正・昭和を通して活躍した日本の洋画家であり、型にはまらない独自の制作姿勢と、簡潔で温かな画風によって「画壇の仙人」と称される存在となりました。

名誉や栄達に頓着せず、都市から遠く離れることなく庭先の草花や小動物を題材に描き続けたその姿勢は、日本近代美術における“孤高のリアリズム”とも呼べるものです。

その筆は、構築や技巧を超えて、生命の尊さと感覚の純粋さを描き出し、いまなお多くの人の心を静かに揺さぶり続けています。

1880年、岐阜県恵那郡付知村(現・中津川市)に生まれる。父は製糸業を営み、地元の政治・経済界に影響力をもつ名士であった。幼少より自然に親しみ、12歳頃から水彩画を描き始める。

1900年、東京美術学校西洋画科に入学。黒田清輝や藤島武二に師事し、同期には青木繁らがいた。在学中から画才を高く評価され、1905年には首席で卒業。同年、農商務省の樺太調査隊に記録画家として参加する。

その後、文展や二科展などに出品するも、次第に画壇と距離を置き、自らのペースで創作を続ける道を選ぶ。1932年、東京・豊島区千早に移住し、庭先の草花や虫、鳥、猫などを長時間観察する日々に入る。

1938年、実業家・木村定三に見出され、本格的な画業支援を受けながら、展覧会や画集刊行を通じて徐々に再評価が進む。晩年はフォーヴィズムの影響も受けつつ、墨絵・日本画も取り入れ、簡素で抽象性の高い表現へと進化していった。

1977年、文化勲章の辞退という信念を貫いたまま、97歳で永眠。

熊谷の作品は、写実的な描写を出発点としながらも、対象の“本質”だけを抽出したような簡潔で親しみやすい構成が特徴です。

油彩、墨、和紙など多彩な技法を自在に使いこなしつつ、色数を抑えた画面、太く輪郭をとる構図、そして静謐な余白——これらが調和した独特の美学は、生命への敬意と共に“見ること”の根源に迫ります。

また、生涯ほとんど外出をせず、展覧会や名声の場からも距離を取り続けた姿勢は、創作の内面性を極限まで高めたものとも言えるでしょう。猫、鳥、草、木など、庭先に広がる小宇宙を通して、彼は“いのち”そのものを描き続けました。

●《陽の死んだ日》

朱色に染まる抽象的な日輪の構図は、生命の終わりと再生を象徴するかのような深い余韻をたたえている。

●《猫》

猫の丸みを帯びたフォルムを大胆な輪郭線とともに描写。余白と静けさが画面に詩的な呼吸を与えている。

●《青柿》《百日紅》《昼寝する猫》

庭の草木や生き物を題材に、日常のなかに潜む静謐な美しさを抽出した作品群。素朴さと洗練が融合する熊谷芸術の神髄がここにある。

熊谷守一の作品は、美術館や公共施設などへの収蔵が進んでいる一方で、私的市場への流通数は限られており、その希少性から高値で取引される傾向にあります。

特に以下の条件を満たす作品は、極めて高い評価を受けています。

⚫︎太い輪郭と簡潔な構図で描かれた油彩作品(1950年代以降)

⚫︎猫・草花・虫など身近なモチーフを扱った人気作

⚫︎木村定三との交流を通じた展覧会出品作・画集掲載作

⚫︎墨や和紙を用いた晩年のミニマルな抽象画

⚫︎現在、市場では30号前後の油彩作品で200万円〜800万円以上、代表作においては数千万円単位での取引例も確認されています。

以下のような作品が買取市場では特に注目されています。

⚫︎戦後の油彩作品(輪郭線が明確で構成が簡潔なもの)

⚫︎木村定三との関連来歴が確認できるもの

⚫︎墨や日本画素材による希少な試みを含む作品

⚫︎公募展・個展出品作として記録があるもの

また、スケッチ・素描・小品においても、作家の世界観が強く反映されたものはコレクターからの評価が高く、作品サイズにかかわらず市場価値が認められています。

熊谷守一の筆は、ただの“かわいらしいミニマリズム”にとどまりません。そこには、描かずにはいられなかった生命への驚き、そして描かなくてよかった静けさの余白が共存しています。

彼の絵を前にしたとき、人はなぜか“静かに立ち止まりたくなる”のです。

今、再び評価が高まる熊谷作品を通して、「美術とはなにか」「生きるとはなにか」にふと立ち返る機会を得られるかもしれません。

ご自宅やご実家に熊谷守一作品をご所蔵の方は、真贋・評価を含めた専門鑑定をぜひご相談ください。

写真で簡単査定、油彩・墨絵・抽象表現まで幅広く対応