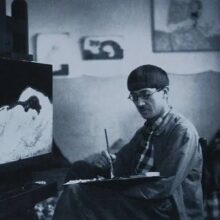

乳白色の肌でパリを魅了した、日本洋画界の国際派巨匠

藤田嗣治(ふじた つぐはる)は、日本の近代洋画史において国際的な名声を築いた、もっとも著名な画家のひとりです。

大正初期に単身渡仏し、エコール・ド・パリの中心的な存在として活躍。独自の「乳白色の肌」技法と線描の美しさで、裸婦や猫、人物像に詩情と気品を宿らせました。

その筆は、日本と西洋の美学を自在に行き来しながら、20世紀美術の新たな地平を切り拓きました。

1886年、東京に生まれる。東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科に入学し、黒田清輝に学ぶ。1910年に卒業後、1913年にフランス・パリへ渡る。

当時の前衛的芸術家モディリアーニやシャガール、スーティンらと交友を結びつつ、独自のスタイルを模索。

1920年代、乳白色の下地に繊細な線描で人物や裸婦を描く技法を確立し、「フジタの裸婦」として国際的な評価を獲得。猫をモチーフとした作品も人気を博す。

第二次世界大戦中は日本に帰国し、戦争画の制作を担うも、戦後はその立場が議論を呼ぶ。

戦後再び渡仏し、フランス国籍を取得。1959年にはカトリックに改宗し、「レオナール・フジタ」と改名。

晩年は自ら設計した「平和の聖母礼拝堂」(ランス)に壁画を描き、1968年、同地で死去。

藤田の作品は、西洋の油彩技法と日本的な線描・装飾感覚を融合させた、比類なき美術世界を築きました。

とりわけ「乳白色の肌」として知られる、白い下地と墨線のような精緻な輪郭で描かれる裸婦像は、1920年代のパリでセンセーションを巻き起こしました。

また、猫をモチーフとした作品、宗教的イコンを思わせる人物表現、さらには戦中・戦後の大作壁画など、テーマは多岐にわたり、生涯にわたって制作意欲を絶やしませんでした。

晩年のフレスコ画は、画家としての集大成とも呼ばれ、彼の“精神的昇華”の場として世界的に高く評価されています。

代表作紹介 藤田嗣治の作品世界

●《五人の裸婦》(1923年)

パリ時代の代表作。繊細な輪郭線と乳白色の下地によって描かれる裸婦像は、藤田芸術の代名詞となった。

●《猫を抱く女》《眠る猫》

生涯にわたり描き続けた“猫”の絵。表情豊かで詩的、かつ装飾性に富んだ画面構成が魅力。

●《アッツ島玉砕》《サイパン島同胞臣節を全うす》

戦中期の大作戦争画。ドラマティックな構成と重厚な主題性を帯びた作品群。

●《平和の聖母礼拝堂の壁画》(1966年)

フランス・ランスに自身が設計・制作した礼拝堂の内壁を飾るフレスコ画。祈りと救済を主題とする画家晩年の集大成。

藤田嗣治の作品は、国内外を問わず非常に高く評価されており、美術市場においてもトップクラスの作家として位置付けられています。

⚫︎油彩裸婦像(1920〜30年代):1億円〜10億円規模での取引実績あり

⚫︎素描・猫の作品:500万〜5,000万円規模/小品も高値安定

⚫︎書簡・版画・挿絵類も市場で需要が高く、数十万〜数百万円で安定取引

⚫︎美術館・コレクターの間での争奪戦が激しく、出品される機会は年々減少しており、ますます希少性が高まっています。

特に高く評価されているのは以下のタイプの作品です。

⚫︎乳白色の下地と細線描による裸婦像(1920年代のサイン入り真筆)

⚫︎猫を主題とした油彩・水彩・素描(作風安定期の作品)

⚫︎フランス帰化後の宗教画・晩年の壁画関連作品

⚫︎展覧会出品歴、画集掲載歴のあるもの/旧蔵者が明確な来歴付作品

版画やエスタンプ(リトグラフ)にも一定の市場評価があり、真贋保証・証明書の有無が重要な判断材料になります。

藤田嗣治の人生と作品は、単なる「海外で成功した日本人画家」では語り尽くせません。

東西の美意識、信仰、個の孤独、そして愛の形を描き出したその芸術は、時代と国境を超えた表現の普遍として今日も響いています。

もしご自宅やご実家に藤田嗣治の作品をご所蔵されている場合は、真贋・来歴を含めた専門的な鑑定をぜひご検討ください。

裸婦・猫・戦争画・壁画関連資料まで専門査定/写真での簡易判定受付中