病と絵のはざまで生きた魂の肖像画家

中村彝(なかむら つね)は、明治末から大正期にかけて活躍した洋画家であり、日本の近代洋画に“内面の表現”を根づかせた先駆者の一人です。

短命にしてその筆は、病と孤独を抱えながらも人間の存在を深く見つめ、肖像という枠を超えて、精神の記録としての絵画を確立しました。

その作品は今なお、静かな熱を宿したまま観る者の心を打ち続けています。

1887年、茨城県水戸市に旧水戸藩士の家に生まれる。幼少期に両親を相次いで亡くし、兄のもと東京で育つ。

軍人を志して東京陸軍幼年学校に進むも、17歳で肺結核を患い、断念。療養中に絵画に出会い、人生の進路を転じる。

1905年頃より千葉・北条湊で水彩スケッチを始め、白馬会研究所や太平洋画会研究所に学ぶ。中村不折、満谷国四郎らに師事。

1909年には第3回文展で初入選。翌年には《海辺の村》で三等賞を受賞し、一躍注目を集める。

1911年、新宿・中村屋裏にアトリエを構えるも、支援者の長女との恋愛が叶わず、失意のうちに下落合へ移住。

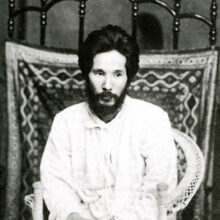

1916年、ロシア人詩人エロシェンコとの出会いをきっかけに、名作《エロシェンコ氏の像》を制作。

病と闘いながらも制作を続け、1924年、37歳で結核により早世。

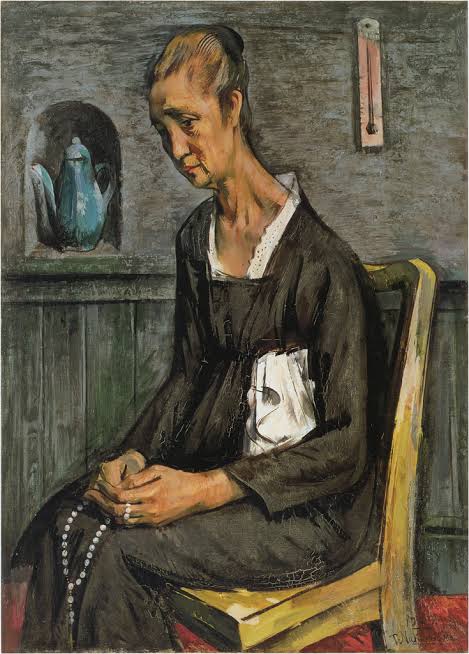

中村彝の絵画は、肖像というジャンルの枠にとらわれず、人物の内面を浮き彫りにする「精神の写像」として高く評価されます。

ルノワールやセザンヌ、レンブラントといった西洋巨匠の影響を背景にしつつも、光の処理やタッチの確かさには独自の抒情と緊張感が宿っています。

《エロシェンコ氏の像》をはじめとする肖像画群では、モデルの生きざまや心情までも画面に刻み込むような筆致が印象的。

その視線は、モデルに向けられていると同時に、自己の存在と限界を見つめる二重のまなざしでもありました。

●《エロシェンコ氏の像》(1916年)

盲目の詩人をモデルに描いた代表作。陰影のコントラストと内向的な構成によって、精神の肖像としての傑作と称される。

●《海辺の村》(1910年)

文展で三等賞を受賞した初期の代表作。風景と人物が調和し、早熟な構成力が際立つ。

●《小女》(1911年)

日常のなかの人物に詩情を与えた作品。穏やかな色調と深い観察眼が共存する佳品。

●《自画像》《赤い目の男》《風景(下落合)》など

病と孤独を抱えながらも、自己と世界を繋ぐ線としての絵画を追求した中村彝の世界観が随所に表れる。

中村彝の作品は現存数が限られており、その多くが美術館に収蔵されているため、市場流通は極めて希少です。

肖像画や風景画の真筆は、いずれも学術的・芸術的価値が極めて高く、取引される場合は高額になる傾向があります。

⚫︎油彩肖像画(文展・帝展期):1,000万〜5,000万円以上

⚫︎スケッチ・素描類:100万〜500万円前後(来歴による)

⚫︎書簡・関連資料:数十万〜数百万円の資料的評価あり

美術史的評価が極めて確立されている画家のため、真贋や保存状態、来歴は査定において極めて重要な判断基準です。

以下のような特徴を持つ作品が特に評価されています。

⚫︎帝展・文展への出品歴やカタログ掲載歴のある作品

⚫︎肖像画(特に《エロシェンコ氏の像》に準ずる作風の作品)

⚫︎下落合アトリエ時代の風景・人物画

⚫︎署名・裏書・由来が明確な資料とセットになっているもの

また、病床での制作や未完作品などにも、創作背景からくる資料的価値が見出されています。

中村彝の絵には、ただ「人物を描く」ということを超えた、“人間の存在を見つめる行為”が宿っています。

その静かな筆致の背後には、病と孤独と情熱が同居しながらもなお、絵画を通して世界と繋がろうとした画家の姿が確かにあります。

ご自宅やご実家に中村彝の作品、あるいは資料をご所蔵の方は、ぜひ専門家による鑑定・評価をご検討ください。

肖像画・下落合時代の作品・関連資料まで幅広く査定対応/写真での簡易判定受付中