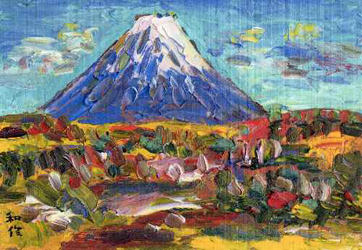

日本画から洋画へ、色と線で風景を奏でた尾道のフォーヴ

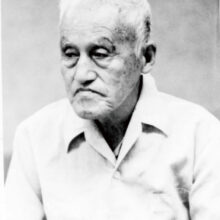

小林和作(こばやしわさく)は、明治から昭和にかけて活躍した日本の洋画家であり、日本画出身という経歴を持ちながら、洋画へと転向して独自の色彩表現を確立した画家です。

その作品は、激しい筆触と豊かな色調によって、セザンヌに学びつつも日本的抒情をたたえ、特に尾道の風景を描いた作品群は“土地に根ざしたモダニズム”として高く評価されています。

地方美術の振興にも深く関わり、文化的リーダーとしての役割も果たした、まさに「地方にして中央」の存在でした。

1888年、山口県秋穂町(現・山口市)に生まれる。1909年、京都市立絵画専門学校日本画科に入学し、竹内栖鳳に師事。

1913年に卒業後は日本画家として文展に出品し、《椿》《志摩の波切村》などで入選。

1920年頃より洋画に転向。鹿子木孟郎の画塾で学び、さらに東京で梅原龍三郎、中川一政、林武らに師事。1924年に春陽会第2回展にて《夏の果物》が入選し、1927年に同会会員となる。

1928~29年にはヨーロッパに渡り、セザンヌに強く影響を受ける。1934年に春陽会を退会し、独立美術協会へ参加。

1930年代後半からは広島県尾道市に拠点を移し、尾道美術協会を設立。地域美術の発展にも尽力。

1953年には《海辺の丘》などにより芸術選奨文部大臣賞を受賞。1971年に勲三等旭日中綬章を受章。1974年、逝去。

小林和作の作品は、フォーヴィスムの影響を受けた強い色彩と勢いある筆致が特徴です。

即興的で感覚的なタッチのなかに、日本画出身者らしい構成力と間合いの美意識が息づいており、セザンヌに学びながらも完全には追随せず、日本的風景と感性を自在に描きました。

とりわけ、尾道の風景や各地の旅先でのスケッチには、画家自身の呼吸と自然との共振が感じられます。

風景のなかに人の気配を織り交ぜ、情緒と構成が共存する表現は、「土地の詩人」とも言える筆致を持っていました。

●《夏の果物》(1924年)

春陽会入選作。鮮やかな果実の色彩と構成力が高く評価された転機の一作。

●《海辺の丘》(1953年)

芸術選奨文部大臣賞受賞作。尾道の風景を鮮やかに捉えた、構図と色彩のバランスが秀逸。

●《尾道風景》《比治山公園》《神辺の田園》など

各地の旅と土地に寄り添うように描かれた風景作品群。筆触のエネルギーと情緒が共存する佳作多数。

小林和作の作品は、地方画壇に根ざした美術家でありながら、春陽会・独立展を通じて全国的に高い評価を受けたことから、美術市場でも安定した人気を誇ります。

⚫︎油彩風景画(中〜大作):300万〜1,000万円前後

⚫︎市場での評価と小林和作作品の価小型油彩・静物画:100万〜500万円前後

⚫︎素描・水彩スケッチ:30万〜150万円(保存状態・サイン有無による)

尾道をはじめとする特定の地域を描いた作品は、地元の美術館・コレクターからの評価も高く、記録が明確な作品は高額になる傾向があります。

⚫︎尾道・広島・山口など特定地域の風景を描いた油彩

⚫︎春陽会・独立美術協会出品歴のある作品(目録・記録付き)

⚫︎渡欧前後の変化が明確なセザンヌ影響期の作品

⚫︎著書『風景画と随筆』に掲載された作例や代表的な構図の作品

額装状態や来歴が明らかな場合は、美術館級の評価となることもあります。

小林和作の絵は、ただ風景を描くのではなく、風景の中にある光、色、風、そしてその場にいる人間の存在までも画面に取り込んでいます。

日本画と洋画、即興と構成、旅と定住。そのあいだを自在に行き来しながら、彼は“描くこと”を通して、自然と人の美を一貫して見つめ続けました。

ご自宅やご実家に小林和作の作品をご所蔵の方は、ぜひ専門家による査定・鑑定をご検討ください。

尾道・旅先風景・春陽会・独立展作品対応/写真査定受付中