都市の断片を描いた、放浪と詩魂の洋画家

長谷川利行(はせがわとしゆき)は、昭和初期の東京の空気と庶民の暮らしを、原色の激情と一筆の衝動で描き出した異才の洋画家です。

アトリエを持たず、定職も持たず、作品を路上で売りながら木賃宿を転々とした彼は、“絵を描くためにだけ生きた”孤高の表現者でもありました。

その絵には、生きる喜びと痛み、光と闇が同時に脈打っており、まさに「瞬間を生き抜いた絵画」として現代にも強く訴えかけてきます。

1891年、京都市山科区に生まれる。幼い頃から文学・短歌に親しみ、同人誌活動や私家版歌集『長谷川木葦集』を発表するなど、詩人としての素養を持って育つ。

1919年頃より画業に専念し、1920年の第1回新光洋画会展にて《田端変電所》が入選。以後、二科展などにも出品を重ね、1926年には樗牛賞を受賞する。

しかし画壇や制度には属さず、生活の安定や名声を求めることなく、絵を描くことそのものに生きる意味を見出していた。

関東大震災後も東京に留まり、モダン都市・東京を舞台に、市井の人々や雑踏、電信柱、カフェ、下町風景などを速筆・原色で描写。

晩年は体調を崩しつつも創作を続け、1940年、三河島で倒れた後、養育院で49歳の短い生涯を閉じた。

長谷川の絵は、何かに描かされるような即興性と、強烈な生命感に満ちています。

筆跡の速さ、色彩の鮮烈さ、構図の大胆さはフォーヴィスムや表現主義の流れに通じるものの、そのどれにも収まりきらない“刹那の衝動”が画面に宿っています。

東京の街角、喫茶店、電車、芸者、古びた建物。

それらはすべて、過ぎ去ってしまう日常の一瞬を切り取り、永遠に固定化しようとする、詩人のまなざしと画家の筆によって描かれています。

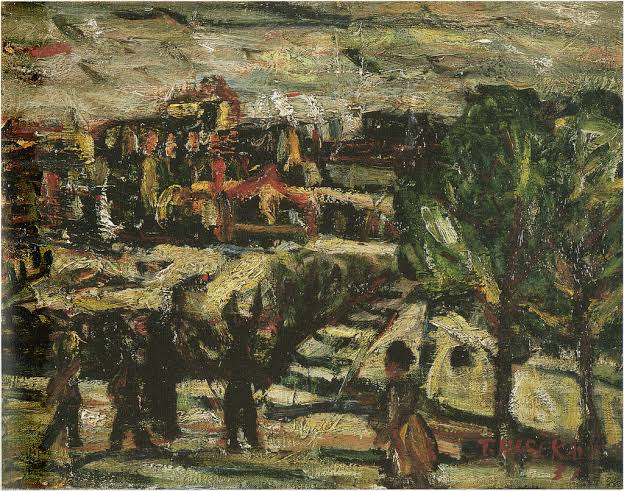

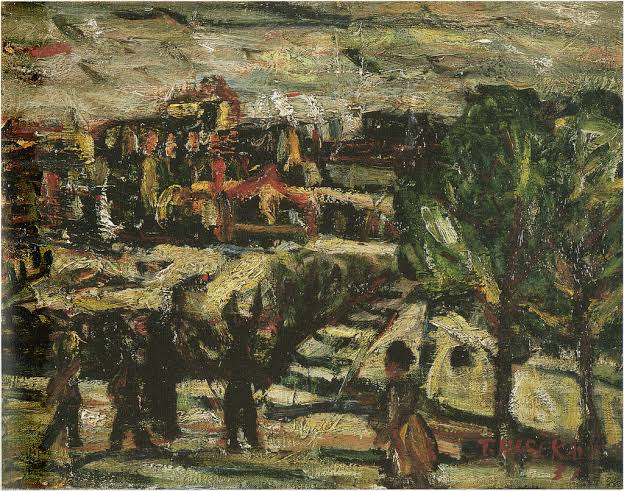

●《田端電信所》

二科展入選作。荒々しい筆致と構成力で都市の一断面を力強く描写。

●《赤い椅子のある室内》《カフェの女》《上野駅界隈》など

都市の生活や風景を即興的に描いた代表作群。フォーヴィスム的色彩と感情の混濁が特徴。

●《東京風景》《自画像》《芸者》《馬》

人物や静物においても、一筆一筆に“今を生きる感情”が表現されている。

長谷川利行の作品は、生前にはあまり流通せず、ほとんどが遺作として残されました。没後に再評価が進み、現在では戦前の表現主義的洋画の重要作家として高い評価を受けています。

⚫︎油彩都市風景・人物画:800万〜3,000万円超(状態・主題により変動)

⚫︎小型作品・水彩・ドローイング:200万〜700万円

⚫︎真筆鑑定の難易度が高いため、証明書・来歴・展覧会記録が極めて重要視されます。

作品の多くは美術館・コレクターによって収蔵されており、市場に流通する機会は稀少です。

以下のような条件を備える作品は、特に高く評価されます。

⚫︎1920〜30年代の東京風景や人物画(路地、駅、建物、女性像など)

⚫︎樗牛賞受賞作または二科展出品歴のあるもの

⚫︎モチーフに“都市の記憶”が込められている油彩作品

⚫︎来歴・鑑定書・図録掲載などが整った真筆作品

また、詩文・日記・手紙などとセットになった資料価値のある作例も高評価の対象となります。

長谷川利行の絵には、光と影、希望と絶望、都会の喧騒と孤独が同時に息づいています。

どれも未完成のようでいて、どれも完成しているような、不思議な緊張感。それは彼が人生のあらゆる場面で、瞬間と本気で向き合っていた証なのかもしれません。

ご自宅やご実家に長谷川利行の作品をご所蔵の方は、ぜひ専門家による真贋・来歴の評価をご検討ください。

都市風景・人物画・素描まで/来歴・写真・資料付きで査定受付中