装飾の彩りに日本の情景を映した、独自の洋画家

児島善三郎(こじまぜんざぶろう)は、大正から昭和にかけて活躍した洋画家で、「児島様式」とも称される装飾的で独特な画風を確立した芸術家です。

フォーヴィスムや桃山美術の様式を融合し、肉太な線と明るい色彩で日本の自然と感性を描き出しました。

福岡を拠点に独立美術協会の創設に尽力し、地方美術界の発展にも多大な影響を与えた、地方画壇の精神的支柱でもありました。

1893年、福岡市中島町(現・博多区中洲中島町)に由緒ある紙問屋の家に生まれる。

中学時代には「パレット会」を結成し、中村研一らと油彩画を学ぶ。1912年、長崎医学専門学校に入学するも翌年に中退し、画家を志して上京。

東京美術学校の受験には失敗したが、師につかず独学で画技を習得。1915年に結核を患い福岡へ帰郷、療養を経て1921年に二科展に初入選。

1925年から1928年にかけてフランスに留学。ドランらの影響を受け、西洋美術の装飾性を吸収する。

帰国後、二科会会員を経て1930年に独立美術協会を創設。同協会の主要メンバーとして中心的に活動した。

また福岡においても筑前美術会(1933年)、福岡県美術協会(1940年)の創設に参加し、地域洋画界の振興にも尽くした。

児島の絵画は、フォーヴィスム由来の明るい色彩と、装飾的で明快な構図を特色とし、桃山時代の障屏画や琳派にも通じる日本的造形感覚を宿しています。

自然風景、民家、花々といったモチーフが、色面と輪郭によって様式化されるスタイルは「児島様式」と呼ばれ、フランス的色彩と日本的美意識が見事に融け合った表現として知られます。

とりわけ晩年には桃山・琳派美術への傾倒を深め、華麗な装飾性と静謐な格調を併せ持つ作品群を多く残しました。

●《果物のある静物》

強い輪郭と明るい色調が印象的な静物画。フォーヴィスムの影響と日本的構成感が共存。

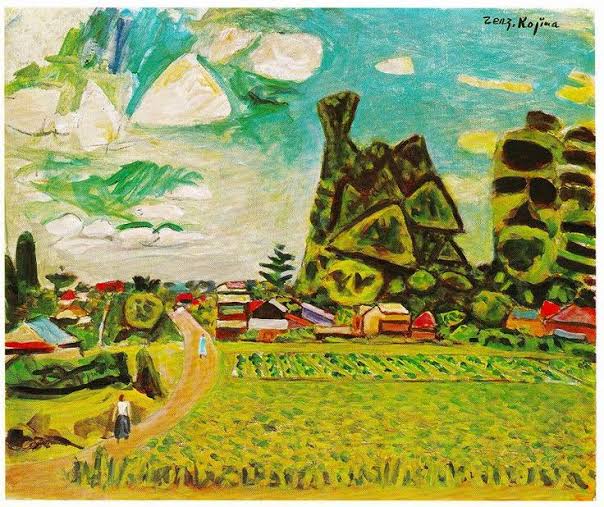

●《田園風景》《山間の村》《福岡の家並み》

地域性と精神性が交錯する自然風景の装飾的表現。

●《琳派風花図》《花瓶と山茶花》

晩年の代表作。琳派風の対称構図と金彩風の配色が独特の気品を放つ。

児島善三郎の作品は「児島様式」として確立されたスタイルと、独立美術協会の歴史的重要性により、美術史的・市場的に高く評価されています。

⚫︎油彩作品(中~大作):400万〜1,500万円前後

⚫︎小品・静物・スケッチ:100万〜400万円程度

⚫︎福岡時代の代表作や展覧会出品歴のある作品はさらに高評価の対象

また、福岡をはじめとする地方美術館での所蔵も多く、市場に出回る数は限られています。

以下のような条件を備える作品が高く評価されます。

⚫︎独立展や渡欧前後の記録作品(1925〜1935年頃)

⚫︎晩年の「桃山様式」風の装飾的作品(花・自然・静物など)

⚫︎独立美術協会設立に関わる資料・関連作品

⚫︎福岡の風景・建築物など地域的モチーフ

⚫︎来歴・展覧会歴が明確な作品は特に収集家や館所蔵対象として注目されます。

児島善三郎の絵には、フランス絵画の光と色、日本の屏風の構成力、そして福岡の風景や暮らしの息づかいが重なり合っています。

写実でも抽象でもない、“装飾という真実”に向き合った彼の作品は、いまなお鮮やかに私たちの目を射抜く力を持っています。

ご自宅やご実家に児島善三郎作品をご所蔵の方は、ぜひ専門家による査定をご検討ください。

静物・風景・装飾作品対応/写真・来歴付きで鑑定・買取受付中。