写実に洗練を重ねた、気品の洋画家

木下孝則(きのしたたかのり)は、大正末から昭和戦後にかけて活躍した日本の洋画家であり、フランス留学を通じて得た感性と日本人らしい繊細さを融合させた上品で洗練された写実画を確立した芸術家です。

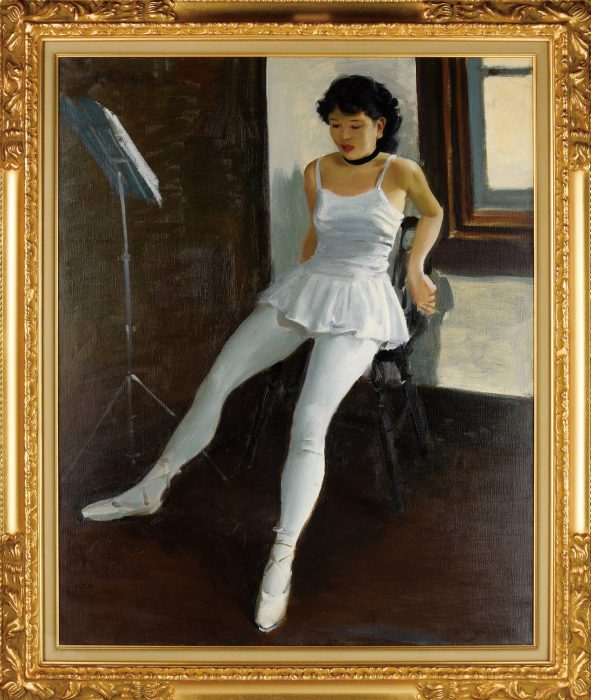

女性像やバレリーナを主題とした作品群は、動きと静けさ、美と構造が絶妙に調和し、戦後洋画界において確かな足跡を残しました。

1894年(明治27年)、東京都に生まれる。学習院初等科から高等科を経て、京都帝国大学法科大学、次いで東京帝国大学文科大学に進学するも、いずれも中退。

在学中より美術への関心を深め、1910年代後半から油絵を描き始める。

1921年、二科展に《富永君の肖像》で初入選。同年に渡仏し、エコール・ド・パリの画家たちやフランス近代絵画に大きな影響を受ける。

帰国後、1926年には「一九三〇年協会」の設立に参画し、1936年には「一水会」創設にも関わる。

その後も戦後にかけて日展を中心に作品を発表。1958年には日展出品作により日本芸術院賞を受賞。

1973年、逝去。生涯を通じて端正な写実と静謐な女性像を追求した。

木下の作品は、写実主義を基調としながらも、エコール・ド・パリの洒脱な感性とフランス近代の色彩感覚を融合させた独自の画風を特徴とします。

マネやマチスからの影響が見られる一方、対象に対する抒情的なまなざしと、構成の安定感は、彼自身の美学に根ざしたものです。

とりわけバレリーナや女性像の作品では、柔らかなフォルムと上品な色調により、“動”と“静”が巧みに共存する表現が高く評価されています。

●《富永君の肖像》(1921年、二科展初入選作)

初期の代表作にして、人物描写への関心の萌芽が示される作品です。

●《バレリーナ》シリーズ

華奢な身体のリズムと動作を的確に捉えた連作。舞台の瞬間美を写実で封じ込めた傑作群。

●《椅子に座る婦人》《午後の静物》など

落ち着いた色彩と構図により、人物や空間の気品ある静けさを描き出しています。

⚫︎フランス留学経験を経て、日本の洋画に都会的な写実感覚を導入

⚫︎「一九三〇年協会」「一水会」など重要団体の設立メンバーとしても活躍

⚫︎1958年、日本芸術院賞受賞

⚫︎戦後日展でも重鎮的存在として活躍し、現代洋画界に技術と美学を残した

⚫︎木下義謙(洋画家)は実弟にあたる

木下の作品は、その端正な描写力と構成の美しさから、現在でも安定した市場評価を受けています。特にバレリーナや女性像は人気が高く、以下のような評価が見られます。

⚫︎油彩人物画(婦人像・バレリーナ):300万〜1,000万円以上

⚫︎静物画や小型作品:100万〜400万円前後

⚫︎デッサン・下絵:30万〜100万円程度

⚫︎日展・一水会の記録作品や展覧会出品作はプレミア対象

作品数が限られることもあり、質・来歴が明確なものはコレクター市場でも希少です。

木下孝則の絵には、技巧を超えた控えめでありながら確かな美意識が宿っています。

それはフランス近代絵画に学びつつ、日本の写実絵画の持つ慎み深さと詩情を重ね合わせた、独自の美の均衡です。

都市の静けさ、人の優雅さ、日常の一瞬を切り取るその筆致は、今もなお現代に通じる洗練の手本といえるでしょう。

人物画・バレリーナ・婦人像を中心に、展覧会出品作・署名作品も受付中です。