メキシコの壁画運動を体現し、日本の児童美術教育に革命をもたらした洋画家

北川民次(きたがわたみじ)は、20世紀前半から戦後にかけて活躍した日本の洋画家であり、メキシコ壁画運動の影響を受けた社会性と情熱を備えた画風で知られます。

また、帰国後は児童美術教育の先駆者としても注目され、多くの子どもたちに美術表現の自由と創造の喜びを伝えました。

社会と芸術”“教育と創造の双方を見つめ続けた北川の活動は、日本近代美術の中でも特異で重要な存在として高く評価されています。

1894年1月17日、静岡県榛原郡五和村牛尾(現・島田市)に生まれる。

早稲田大学予科に学ぶが中退し、1914年に単身渡米。ニューヨークのアート・スチューデンツ・リーグにてジョン・スローンに師事し、社会的リアリズムを学ぶ。

その後キューバを経て、1920年代のメキシコに渡航。当時盛り上がりを見せていたメキシコ壁画運動に身を置き、リベラ、オロスコ、シケイロスらと交流。自身も教育機関で美術を教えながら、力強い壁画的作風を培う。

1936年、帰国。戦後は愛知県瀬戸市に居を構え、地域と密着した制作・教育活動を展開。1951年には「北川児童美術学園」を開設。

1978年には二科会会長を務め、日本の洋画界においても制度的な地位を確立した。

1989年、瀬戸市で逝去。享年95歳。

若き日のメキシコ体験が彼の画業に与えた影響は計り知れません。

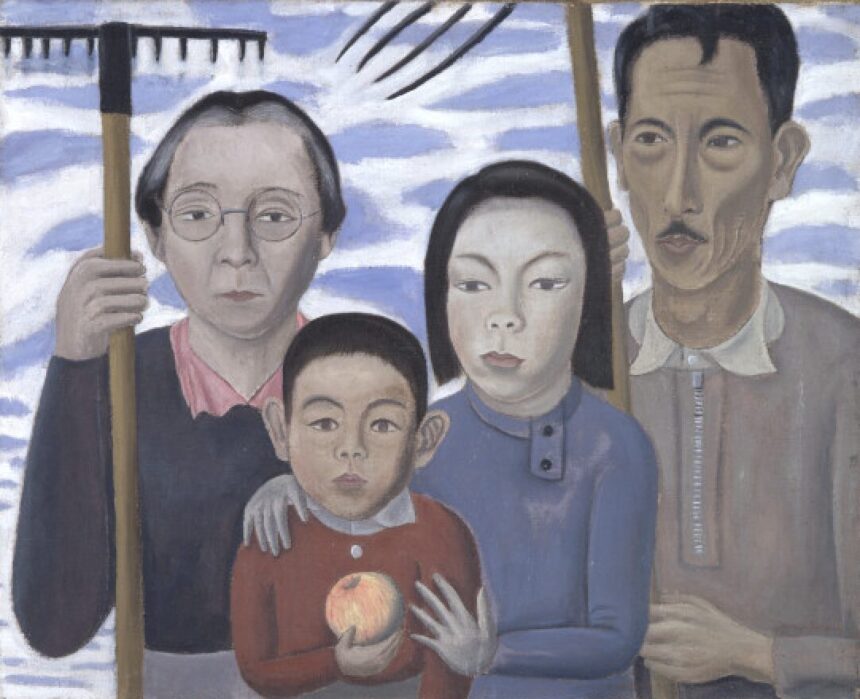

鮮烈な色彩、力強い線、民衆の姿を堂々と描く構図それらはメキシコ壁画運動に通底する「芸術の社会的使命」を色濃く反映しています。

帰国後の作品には、農村、労働者、子どもたちといった日常の人々の姿を描いたものが多く、画面から人間の尊厳や生命力が真っすぐに伝わってきます。

また教育者としての活動と結びつく形で、児童作品やその表現にインスピレーションを得た画面構成やモチーフも見られます。

●《建設する人々》《農夫たち》

メキシコ滞在中の精神性を体現した構成力に満ちた力強い人物群像。

●《子どもの夢》《瀬戸の子ら》

教育者としての視点が生んだ、子どもたちの内なる世界への優しいまなざし。

●《壁画風構成画》各種

広い画面にリズムと重みを与える構成的表現は、日本における“壁画精神”の先駆けと評される。

⚫︎メキシコ壁画運動の日本への導入者としての評価

⚫︎日本における児童美術教育の先駆者として、自由な創造表現を重視する美術教育を提唱

⚫︎二科会会長として、戦後の洋画界の振興と制度的整備にも貢献

⚫︎愛知県瀬戸市を拠点に、地域に根ざした美術活動を継続

⚫︎教育と芸術を架橋する芸術家として、美術館や教育分野でも再評価が進行中

北川民次の作品は、その希少性と文化的背景の強さから、絵画市場においても注目度が高まりつつあります。

⚫︎油彩・テンペラ作品(人物・構成):400万〜1,200万円

⚫︎水彩・ドローイング・教育関連図版:80万〜300万円

⚫︎メキシコ期の真筆作・壁画関連資料:プレミアム市場にて高騰傾向

⚫︎教育関連資料(北川児童美術学園関連など)も文化資料として高評価

北川民次は、生涯を通じて芸術の可能性を人と社会に問い続けた静かな情熱の人でした。

壁画のように力強く、子どもの絵のように自由で、誰かの暮らしに寄り添う彼の絵は、芸術が生きることにどれだけ近づけるかを教えてくれます。

彼の名を知ることは、美術が“社会と未来”のためにあるという信念に触れることなのです。

油彩・テンペラ・児童美術資料・メキシコ期の真筆・壁画下図など専門査定対応