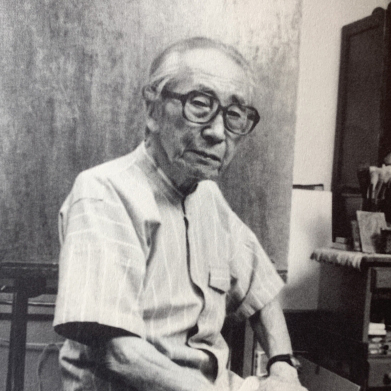

難波田龍起(なんばた たつおき)は、日本の戦後抽象を代表する画家であり、“描く”という行為を通して「詩情」や「精神の運動」を形にした孤高の表現者です。

戦後日本の美術界において、具体やもの派のような物質性重視の潮流とは異なり、難波田は終始一貫して「内面の響き」「静謐な感情」「絵画に宿る余韻」を探求しました。

彼の絵には、激しさも叫びもない。けれど、見る者の心をじわりと侵食してくる“気配”があります。線、色、形。それらが詩のように並び、沈黙のうちに語る。その静かな絵画世界は、いま再び国際的に注目されています。

1905年、北海道小樽に生まれた難波田龍起は、旧制高校を経て東京帝国大学(現・東京大学)で哲学を学び、シュルレアリスムやカンディンスキーらに影響を受けながら絵画を独学で習得しました。

戦後は自由美術協会、モダンアート協会を経て、1950年代から本格的に抽象画家として活動。1956年にはヴェネツィア・ビエンナーレ日本館代表作家にも選ばれ、海外でも注目される存在となります。

また、教育者としても多摩美術大学などで教鞭を執り、理知と詩情のバランスを重んじる独自の絵画理論を後進に伝えました。長男の難波田史男もまた重要な抽象画家として知られます。

1997年に逝去するまで、難波田は「絵を描くことで精神に触れる」ことを信じ続けました。

静けさが震えるような“抽象の詩

《作品(1950年代)》

幾何学抽象をベースにした、構成的で理知的な作品群。戦後日本における新たな造形意識の胎動を感じさせる初期代表作。

《作品(1960〜70年代)》

線が呼吸し、かすかな色面が浮かび上がる、詩的抽象の頂点。東洋的な「余白の美」と西洋抽象の融合を実現。

《晩年の墨絵作品・小品群》

墨や淡彩で描かれた極限までそぎ落とされた作品たち。日本画や書の精神とも通じる、瞑想的な抽象空間。

難波田の作品には、爆発するような色彩も、視覚を刺激するギミックもありません。その代わり、静かに波打つ線、呼吸するような形、深みを湛えた色がある。

初期は幾何学的抽象の影響が強く、理知的な構成美が見られますが、60年代以降はより即興的、詩的、精神的な“リリカル・アブストラクション”へと移行します。

彼が好んだのは「間(ま)」と「余白」、そして「音楽のような線」。それらが画面上で交差し、「見る者の心の内側で響く絵画」をつくりだします。

それは、どこにもない風景でありながら、誰しもの記憶の底にあるような親密さを宿しています。

難波田龍起の2020年代以降で再注目されています。理由のひとつは、ミニマリズムやスピリチュアルな抽象が国際的に再評価されていること。また、具体やもの派の流れとは一線を画す「抒情抽象」の重要作家として、コレクターや美術館の再評価が進んでいます。

市場で評価されやすい作品

⚫︎1960年代〜70年代のリリカル・アブストラクション期の作品

⚫︎サイン入り・額装状態の良好なもの

⚫︎美術館・大規模展覧会の出品歴があるもの

⚫︎国内の名門ギャラリーで扱われた経歴があるもの

落札価格は作品のサイズやシリーズにより差がありますが、近年では100万円〜数百万円台での取引が増加中です。

難波田作品は、ぱっと見で「地味」と見なされがちな一方、真贋判定や作家特有の詩的構成の読み取りに専門性が求められます。

査定時のチェックポイント

⚫︎画面に書かれたサイン(右下が多い)と制作年の有無

⚫︎抽象構成のバランスと線の“呼吸感”

⚫︎付属資料(展覧会カタログ、ギャラリー証明書など)

⚫︎額装状態と保存環境

⚫︎余白に墨跡や汚れがないか

また、難波田史男との混同も起きやすいため、慎重な作者識別が重要です。ご自宅で眠っている作品があれば、まずは専門家による査定をおすすめします。