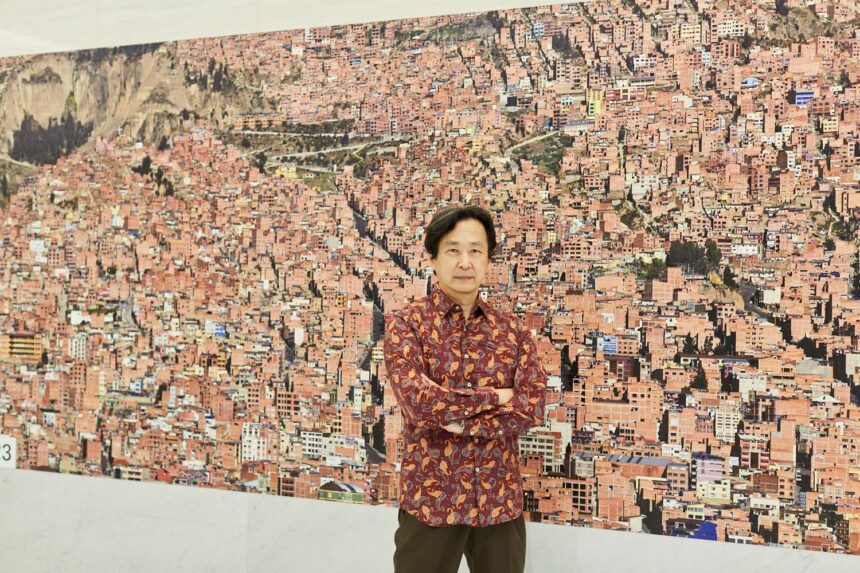

松江泰治(まつえ たいじ)は、1963年東京都生まれ。東京大学理学部地理学科を卒業後、1980年代から写真家として本格的に活動を開始しました。世界各地の風景を上空から撮影し、その繊細で緻密なディテールと独自の視覚的アプローチで高い評価を得る現代日本を代表する写真家の一人です。

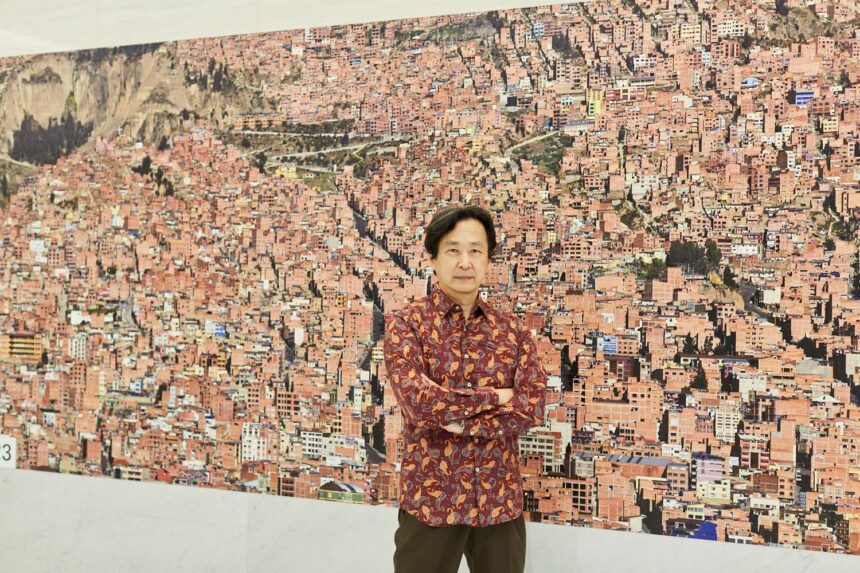

松江の作品は、「地平線がない構図」「被写体に影が生じない順光」という独自のルールを持ち、画面全体をフラットに保ち、隅々まで均質にピントを合わせる「絶対ピント」の技法で撮影されます。都市や自然の地表を俯瞰し、視覚的にはミニチュアのように現実を再現。これまでの風景写真とは異なる新しい視覚体験を提示しています。

特に、「gazetteer(地名事典)」や「JP」シリーズでは、地名や都道府県コードをタイトルに、世界各地や日本の風景を記録し、自然の多様性と文化の断片をデータ化するように表現しています。

「gazetteer」シリーズ

世界の砂漠や森林、山岳地帯などの自然地表を俯瞰で撮影し、地名を記号化。多様な自然環境の姿を科学的かつ芸術的に記録。

「JPシリーズ」

日本各地の都道府県コードをタイトルに冠し、空から日本の風景を捉え、記号的かつ客観的視点で地表を記録。

「LIM」シリーズ

世界各地の墓地をテーマに、宗教や国境を超えた死の空間を俯瞰し、普遍的な死生観を探求。

「cell」シリーズ

従来の無人空撮から、人間を“最小単位(cell)”として切り取り、拡大して視覚化する実験的なシリーズ。

松江はその独特のアプローチと徹底的な精緻さで国内外から高く評価されています。1996年には第12回東川賞新人作家賞、2002年には第27回木村伊兵衛写真賞を受賞。作品は東京国立近代美術館やサンフランシスコ近代美術館などに所蔵され、写真表現の新たな地平を切り拓いたとして重要視されています。

彼の作品は単なる風景写真を超え、地理学的なデータのように世界の地表を客観的かつ精密に記録することにより、現代社会と自然の関係を新たな視点で再構築します。全ての要素を等価に扱うフラットな視覚表現は、写真メディアの本質を問い直し、鑑賞者に新たな視覚体験をもたらしています。

「Landscapes」(Museum Schloss Moyland、ドイツ、2005年)

「JP-22」(ヴァンジ彫刻庭園美術館、静岡、2006年)

「世界・表層・時間」(IZU PHOTO MUSEUM、静岡、2012年)

「gazetteer」(TARO NASU、東京、2018年)

「松江泰治 地名事典|gazetteer」(広島市現代美術館、2018年)

松江泰治は、地理学の視点を取り入れ、世界中の地表を詳細かつ客観的に記録し続ける現代写真家です。フラットな構図と緻密なピントによる撮影手法で、都市や自然の新たな姿を視覚化し、写真表現の新しい地平を切り拓いています。今後も国内外でさらなる評価と注目を集め続けることでしょう。